-

Immobile locato a S.a.s: al locatore spetta la cedolare secca?

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, visto che l'esclusione di cui all' art 3, comma 6, del Dlgs n 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

Questo è il principio enunciato dalla Cassazione n 12395/2024, vediamo il caso di specie.

Spetta la cedolare se l’immobile è adibito ad abitazione dell’amministratore di SAS

Una Commissione tributaria regionale riformava la prima decisione, resa sui ricorsi riuniti del contribuente, che aveva ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, notificati dall'Agenzia delle Entrate per omesso integrale versamento dell'imposta di registro, relativamente alle annualità 2012 e 2013, in ordine al contratto di locazione, stipulato nel 2010 con una Sas, avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione).

La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che il comma 6 dell'art. 3, D.Lgs. n. 23 del 2011 esclude l'applicazione del regime sostitutivo di tassazione (c.d. "cedolare secca") previsto dal comma 1, a favore del locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, "alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o arti e professioni", perché in tale esclusione rientra anche l'ipotesi in cui sia il conduttore ad esercitare attività d'impresa o arti o professioni.

Il contribuente nel ricorso in Cassazione ha prospettato, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per avere la CTR erroneamente equiparato, ai fini qui considerati, i conduttori ai locatori, atteso che soltanto questi ultimi, per poter usufruire del regime della cedolare secca, non devono agire nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

Deduce, altresì, che la formulazione del testo normativo non offre alcun argomento a supporto della restrittiva interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, essendo tale limite soggettivo, al regime opzionale della "cedolare secca" sugli affitti, riferibile unicamente ai locatori.

La Cassazione, con la sentenza di cui si tratta, ha ritenuto fondato il ricorso.

Il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative, e relative pertinenze, locate ad uso abitativo, che abbia optato per il regime della "cedolare secca", assolve il proprio obbligo tributario mediante versamento, in acconto e a saldo, della "cedolare secca", secondo le modalità definite con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, emesso in forza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo citato.

La base imponibile è determinata sulla scorta del canone di locazione annuo stabilito dalle parti ed in ragione di una aliquota del 21%.

Il locatore, che opta per tale regime tributario agevolato, non può chiedere l'aggiornamento del canone.

Ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del D.Lgs. n. 23 del 2011 le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo, che prevedono il descritto regime della cedolare secca, non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

Stante la necessità di coordinare la disposizione in esame con quelle richiamate, di cui ai precedenti commi, che attribuiscono esclusivamente al locatore la possibilità di optare per il regime tributario della cedolare secca, senza che il conduttore possa in alcun modo incidere su tale scelta, l'esclusione logicamente deve essere riferita, esclusivamente, alle locazioni di unità immobiliari effettuate dal locatore nell'esercizio della sua attività di impresa o della sua arte/professione, restando, invece, irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione, laddove ad uso abitativo, alla attività professionale del conduttore (ad esempio, come avvenuto nel caso di specie, per esigenze di alloggio dei suoi dipendenti).

La circostanza che il regime tributario in esame avvantaggia anche il conduttore (in considerazione dell'esclusione dell'imposta di registro e dell'aggiornamento del canone) non può certo giustificare un'interpretazione dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 23 del 2011, da cui derivi una riduzione dell'ambito applicativo della cedolare secca in danno del locatore, a cui è riservata la relativa scelta e che è il beneficiario principale di tale regime.

La Cassazione specifica anche l'Amministrazione finanziaria non ha poteri discrezionali nella determinazione delle imposte: di fronte alle norme tributarie, essa ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce mai fonte di diritto Conseguentemente, la Circolare del 1/6/2011 n. 26/E, in quanto non manifesta attività normativa, essendo atto interno della stessa Amministrazione, è destinata ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti ed è, altresì, inidonea ad incidere sugli elementi costitutivi del rapporto tributario.

In conclusione, il ricorso merita accoglimento in virtù del seguente principio di diritto: in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23 del 2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni.

-

Locazioni Turistiche imprenditoriali: obbligo di SCIA

Dal 2 novembre, a seguito della entrata in funzione della BDRS per la richiesta del CIN e di quanto previsto dall'art 13 ter del DL n 145/2023 con la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, scatta l'obbligo di SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali, i dettagli dalla norma di riferimento.

Locazioni Turistiche imprenditoria: obbligo di SCIA con sanzioni per chi non provvede

Nel dettaglio il comma 8 dell'art 13 ter in questione prevede che chiunque, direttamente o tramite intermediario, esercita l'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è soggetto all'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l'attività.

Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

L’obbligo di presentazione della SCIA per le locazioni turistiche imprenditoriali entrerà in vigore a partire dal prossimo 2 novembre.

Chi non dovesse provvedere sarà soggetto a sanzione.

Il comma 9 dello stesso articolo infatti, prevede ch Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio dell'attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, direttamente o tramite intermediario, in assenza della SCIA di cui al comma 8 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

-

Dati gestori strutture ricettive: l’invio all’ADE in forma anonima e aggregata

Con Provvedimento n 367923 del 25 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha disposto l’aggiornamento dell’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020, che individua criteri, termini e modalità per la fornitura, da parte del Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate, dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti.

In particolare, l'agenzia ha previsto che a decorrere dal 25 settembre 2024 i dati di cui all’art. 109, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono trasmessi dal Ministero dell’Interno, in forma anonima e aggregata per struttura, all’Agenzia delle Entrate, come previsto dal decreto interministeriale 11 novembre 2020, secondo le modalità tecniche previste dall’“Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto decreto interministeriale.

Allegati: -

Affitti brevi tra ritenute e commissioni: quale reddito dichiarare

Gli affitti di immobili a destinazione abitativa, compresi gli affitti di breve durata, i cosiddetti affitti brevi, sono sottoposti a tassazione ordinaria, oppure, dal 2011, su opzione del locatore, a una cedolare secca che sostituisce l’imposta principale, ex articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo 23/2011.

In entrambi i casi, la base imponibile è data dal canone percepito dal locatore in conseguenza della locazione.

Nell’anno 2024 per il primo immobile dato in locazione l’aliquota della cedolare secca è il 21%, a partire dal secondo immobile viene applicata una aliquota del 26%.

Con l’applicazione della tassazione ordinaria il reddito prodotto va invece a cumularsi con il reddito complessivo e viene sottoposto alle aliquote progressive dei diversi scaglioni Irpef, ma il legislatore prevede l’abbattimento parziale del reddito imponibile attraverso l’applicazione di una deduzione, nella misura del 5% del canone percepito a titolo di costi forfetari, ex articolo 37 comma 4-bis del TUIR; tale deduzione non è prevista per la cedolare secca, in quanto questa imposta sostitutiva non prevede la deduzione di costi neanche forfetariamente determinati.

Il regime fiscale delle locazioni brevi è stato regolato dall’articolo 4 del DL 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, sulle cui modalità applicative si è profusa la prassi con la Circolare 24/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Una caratteristica della nuova disciplina è stata quella di prescrivere un nuovo adempimento a carico degli intermediari attraverso i quali si concludono i contratti di locazione breve e viene riscosso il corrispettivo: “gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve operano all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 21 per cento sul relativo ammontare e provvedono al versamento”.

Gli intermediari specializzati nelle locazioni brevi, come Airbnb, tra i più famosi, applicano tale ritenuta del 21% ai corrispettivi lordi riscossi dal locatari sui canoni da versare ai locatori non professionali; ma applicano anche la commissione di intermediazione con l’IVA dovuta.

In ragione di ciò il contribuente percepisce un canone netto molto diverso da quello lordo, e può porsi il problema di quale sia il canone corretto da indicare in dichiarazione dei redditi, sul modello 730 o sul modello Redditi PF.

Il reddito da indicare sulla dichiarazione annuale

Quindi il contribuente che incassa il corrispettivo di una locazione breve per il tramite di un portale di intermediazione, percepirà un corrispettivo netto costituito dal canone lordo decurtato di commissioni (e IVA) e ritenuta del 21%.

Dato che la ritenuta costituisce solo una anticipazione d’imposta, il punto cruciale per determinare il corretto importo da esporre in dichiarazione è il trattamento da applicarsi alle commissioni di intermediazione applicate.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate sulla già citata Circolare 24/E/2017, “la provvigione non risulta compresa nel corrispettivo quando è addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore” e “analogamente non è compresa nel corrispettivo quando l’intermediario l’addebita direttamente al locatore, il quale non la ribalta sul conduttore”, mentre “la provvigione concorre, invece, alla determinazione del corrispettivo lordo da assoggettare a ritenuta se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto”.

Quindi, nel caso dei contratti conclusi attraverso i portali di intermediazione on line, che di solito incassano il canone dal quale decurtano la commissione dovuta, la provvigione non potrà essere decurtata dal canone lordo da sottoporre a tassazione.

Con maggiore precisione il corretto importo da esporre in dichiarazione annuale dei redditi dipenderà dal regime fiscale applicato.

Infatti, in caso di applicazione di tassazione ordinaria, il reddito imponibile sarà costituito dal canone, al lordo della commissione applicata dall’intermediario (oltre che al lordo della ritenuta), ma al netto della deduzione forfetaria del 5% a titolo di deduzione dei costi.

Diversamente, in caso di applicazione della cedolare secca, il reddito imponibile sarà costituito dal canone, al lordo della commissione applicata dall’intermediario (oltre che al lordo della ritenuta).

-

Contratti di locazione con penale: regole per l’imposta di registro

Con Risposta a interpello n 185 del 18 settembre le Entrate chiariscono l'applicazione dell'imposta di registro ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale.

In sintesi, l'Agenzia conferma che, per contratti di locazione con clausola penale, l'imposta di registro deve essere applicata alla disposizione più onerosa, che nel caso di specie è il contratto di locazione.

Locazione con penale: come si applica l’imposta di registro

L'Istante intende locare un proprio immobile adibito a studio medico che «sarà locato ad un professionista, ancora da individuare, esercitante professione medica o sanitaria».

Fa presente che intende inserire nel contratto le seguenti clausole penali volontarie:

- a) Il mancato pagamento puntuale del canone e degli oneri accessori di cui al successivo paragrafo, costituisce motivo di risoluzione del presente contratto ed obbliga il conduttore alla corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque Punti;

- b) In caso di mancata riconsegna della cosa locata alla scadenza prevista in contratto o a quella di una sua eventuale rinnovazione, il conduttore, oltre al pagamento del corrispettivo, si obbliga al pagamento di una penale giornaliera pari ad un trentesimo del triplo dell'ultimo canone corrisposto salvo i maggiori danni.

Ciò premesso, il contribuente chiede se, in sede di registrazione del predetto contratto, si applichi, ai fini dell'imposta di registro, l'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) ovvero la disciplina degli atti contenenti più disposizioni più onerosa.

Le Entrate ricordano innanzitutto che la clausola penale è disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile.

In particolare, il citato articolo 1382 del codice civile stabilisce che «La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».

In base alla predetta disposizione normativa, la clausola penale ha la finalità di predeterminare il valore del risarcimento del danno in caso di ritardo o di inadempimento della prestazione dedotta nel contratto, esonerando il creditore dall'onere di provarne l'entità.

Ai fini fiscali, il pagamento che consegue, in caso di inadempimento, dalla clausola è escluso dalla base imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell'articolo 40 del TUR (c.d. principio di alternatività Iva/ Registro).

Con riferimento al trattamento ai fini dell'imposta di registro della clausola penale inserita in un contratto di locazione, ricompreso nell'ampia categoria generale dei contratti a prestazioni corrispettive, occorre considerare le previsioni dettate dall'articolo 21 del TUR («Atti che contengono più disposizioni»), secondo cui: «Se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto» (comma 1);

«Se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa» (comma 2).

Viene evidenziato che come da ultimo chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 febbraio 2024, n. 3466, l'espressione ''disposizioni'', utilizzata dalla norma, deve essere intesa nel senso di ''disposizioni negoziali'', ognuna contraddistinta da una autonoma causa negoziale, e non di pattuizioni o clausole concernenti un unico negozio giuridico.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza nel pronunciarsi sul trattamento fiscale ai fini dell'imposta di registro della clausola penale contenuta in un contratto di locazione, ha ritenuto che «ai fini di cui all'art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata».

A tali conclusioni, la Corte di Cassazione è pervenuta puntualizzando che: ''Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale; ne consegue che, se il debitore è liberato dall'obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore a riceverla, quest'ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in caso di mancato adempimento del predetto obbligo».

In sostanza, secondo la Cassazione, la funzione della clausola in esame, desumibile dal dettato normativo degli articoli 1382 e seguenti del codice civile, non può ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione derivante dal contratto di locazione cui accede, «perché sul piano giuridico, l'obbligazione insorgente dalla clausola penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione ripristinatoria e deterrente coercitiva rispetto all'adempimento sua propria, dunque finalizzata a disincentivare e 'riparare' l'inadempimento, oltre che introdotta dal legislatore come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di inadempienza, tutelando anche in ciò, ab initio, la parte adempiente. È dunque la stessa disposizione di legge che correla gli effetti della clausola penale all'inadempimento contrattuale, con la conseguenza che, assumendo appunto la clausola penale una funzione puramente accessoria e non autonoma come confermato da Cass. del 26.09.2005, n.18779 rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale […]».

Ciò premesso le entrate hanno ritenuto, in linea generale, che in sede di registrazione del contratto di locazione, contenente una clausola penale ai sensi del citato articolo 21, comma 2, del TUR, sia applicata la tassazione della disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, tra la disposizione afferente al contratto e quella relativa alla clausola penale stessa.

Come precisato dalla risoluzione 16 luglio 2004, n. 91/E, ai fini della valutazione della disposizione più onerosa di cui all'articolo 21, comma 2, del TUR, alla clausola penale si applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva, di cui all'articolo 27 del TUR, secondo cui «Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa» (ovvero 200 euro).

La clausola penale, infatti, non opera diversamente da una condizione sospensiva: gli effetti di quest'ultima sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla registrazione del contratto (quello, futuro ed incerto, dedotto in condizione ovvero l'eventuale ritardo/inadempimento se si tratta di clausola penale).

Il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l'obbligazione (tardività/ inadempimento) e, quindi, l'ulteriore liquidazione d'imposta «devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono», ai sensi dell'articolo 19 del TUR

-

CIN affitti brevi e turistici: tutte le regole per provvedere

Il Ministero del Turismo informa della pubblicazione in GU del 3 settembre dell’Avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Attenzione al fatto che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

Ricordiamo che la fase sperimentale è terminata lo scorso 1° settembre e il CIN è richiedibile su tutto il territorio nazionale e chi non provvederà sarà soggetto a sanzioni.

Il CIN può essere richiesto appunto in pochi clic dalla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) istituita per la tutela dei consumatori ai sensi dell’art. 13-quater del decreto-legge n. 34/2019.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili (ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023).

Banca dati CIN: che cos’è

La BDSR, Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, consente ai cittadini titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN (Codice Identificativo Nazionale) da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter.

Come ottenere il CIN

Il titolare o gestore di una struttura ricettiva o di un immobile destinato alla locazione breve o per finalità turistica, per poter ottenere il CIN:

- deve accedere tramite SPID o CIE,

- cliccare su Ottieni CIN.

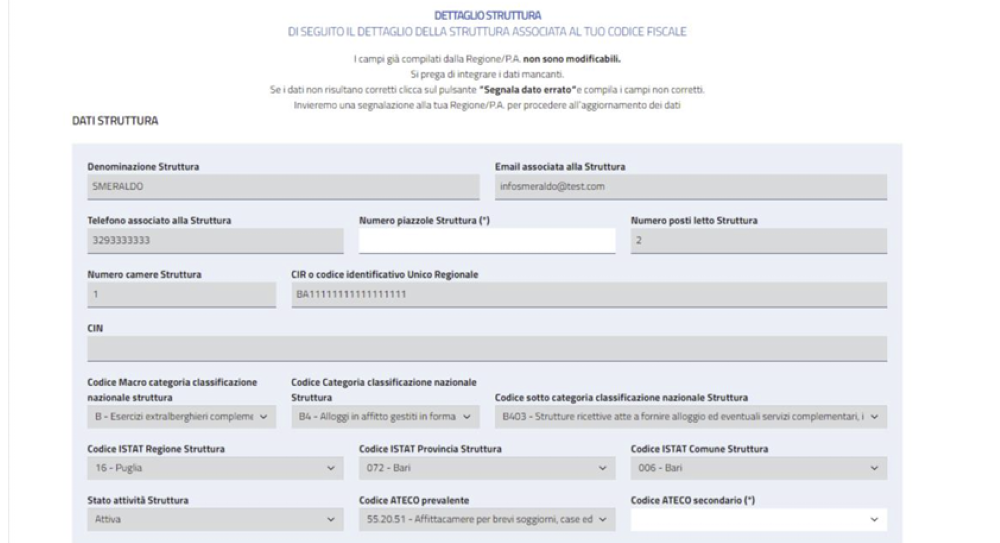

Una volta effettuato l’accesso si potrà visualizzare l’elenco delle strutture ricettive associate al proprio codice fiscale.

Successivamente, visualizzato l'elenco delle strutture associate al codice fiscale, cliccando su "Dettaglio scheda", si potrà accedere alla struttura, compilare eventuali dati mancanti ed ottenere così il CIN.

Sono precompilati i dati già inseriti dalla Regione o Provincia Autonoma nei campi con sfondo grigio.

Tali dati non sono modificabili sulla BDSR

Completati tutti i campi obbligatori richiesti, poi occorre cliccare sul pulsante “Ottieni CIN”.

In data 3 settembre è stato pubblicato in GU l'avviso di piena operatività della BDRS e pertanto decorsi 60 giorni da tale data ossia entro il 2 novembre chi non avrà provveduto a richiederlo sarà soggetto a sanzioni.

Per sapere quali leggi: CIN affitti brevi: quanto paga chi non provvede a richiederlo?

Banca dati CIN: l’accesso degli operatori comunali

Accedendo alla BDSR e allegando un documento comunale di nomina dell'operatore abilitato all'accesso, si potrà accedere tramite identità digitale.

L'operatore comunale può visualizzare le strutture ricettive del proprio comune, i dati relativi al titolare e a eventuali delegati della struttura e verificare l'esistenza di un cin.

Infine si segnala che è disponibile un contact center per assistenza informazioni raggiungibile:

- allo 06.164169910,

- dal lunedi al venerdì dalle ore 9 alle ore 18,

CIN Affitti brevi: chi possiede già il CIR codice regionale

Attenzione al fatto che le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide, quindi se si è soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, si dovrà richiedere anche il CIN e si dovrà esporre entrambi i codici.

Se si possiede già il CIR si hanno ulteriori sessanta giorni di tempo per ottenere il CIN.

Complessivamente si avranno centoventi giorni dalla pubblicazione dell’Avviso.

Una volta decorsi questi termini, si può essere suscettibili di sanzione.

Per ulteriori dettagli leggi: Codice CIN affitti brevi: che cos'è e come si richiede?

Per assistenza leggi: CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza

-

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

La disciplina fiscale per le “locazioni brevi” si applica ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.

Vediamo, ai fini della tassazione, quando per tali contratti si può optare per la cedolare secca.

Locazione breve: quando si può optare per la cedolare secca?

L'agenzia delle entrate aggiorna le regole per le locaizoni brevi ad agosto 2024 precisando che, la cedolare secca può essere scelta per i contratti per cui:

- la durata non deve superare i 30 giorni,

- non è richiesta l’adozione di un particolare schema contrattuale,

- devono riguardare solo le unità immobiliari (locate anche per finalità turistiche) a uso abitativo (categoria catastale da A1 a A11, escluso A10), situate in Italia, e loro pertinenze,

- possono prevedere anche servizi accessori alla locazione (fornitura biancheria, pulizia locali, wi-fi, utilizzo utenze telefoniche),

- le parti (locatore e conduttore) possono essere solo persone fisiche che stipulano il contratto al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa,

- può trattarsi anche di sublocazione, contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario, locazioni di singole stanze di un’abitazione, sempre della durata massima di 30 giorni,

- possono essere conclusi direttamente dalle parti o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici.

La cedolare secca ricordiamolo prevede che il proprietario dell’immobile (o sublocatore o comodatario) può scegliere

di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo.Attenzione al fatto che, con la legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%.

Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente.L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva va applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.