-

CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

Entro il 17 marzo (poiché il 16 termine ordinario cade di domenica) occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili 2024 derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

Scarica qui:

Attenzione al fatto che la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da:

- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),

- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,

- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,

- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,

- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,

- imprese di investimento e agenti di cambio,

- ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,

- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),

- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

-

ETF armonizzato: la tassazione

Un ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, è un fondo di investimento o una Sicav (a sua volta acronimo di Società di Investimento a Capitale Variabile), a gestione passiva, che riproduce pedissequamente il suo sottostante, di solito rappresentato da un indice azionario, un paniere obbligazionario o, da tempi più recenti, anche una criptovaluta.

L’ampia diffusione di questo strumento finanziario deriva dalla possibilità di investire in un sottostante, a volte anche complesso, come un indice azionario, con la facilità di investimento e disinvestimento derivante dal fatto che, di solito, gli ETF sono quotati in borsa.

Gli EFT appartengono alla variegata famiglia degli OICR, acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, i quali sono fiscalmente soggetti alle disposizioni emanate nel 2014 con il Decreto Legislativo numero 44 del 4 marzo 2014, che recepisce la Direttiva UE 2011/61/UE, che ha novellato il trattamento tributario della fattispecie.

Proprio in relazione al trattamento tributario applicabile, il legislatore fa una differenziazione tra ETF armonizzati e ETF non armonizzati, per cui il necessario primo passo è senza dubbio quello di comprendere quali sono le differenze.

Si definiscono armonizzati gli ETF conformi alla legislazione europea; di conseguenza, gli ETF quotati nelle borse europee sono necessariamente armonizzati; per contro quelli soggetti a giurisdizioni extra-UE di solito sono non armonizzati, come nel caso degli ETF degli USA.

Il più delle volte è possibile riconoscere un ETF unionale dal suo codice ISIN, acronimo di International Securities Identification Number, che è un codice riconosciuto a livello internazionale per l'identificazione degli strumenti finanziari, le cui prime due lettere rappresentano il paese in cui lo strumento finanziario è stato emesso.

Nel prosieguo dell’articolo si analizzerà il sistema fiscale a cui sono soggetti solo gli ETF armonizzati.

Composizione del reddito

Dall’investimento, dalla detenzione e dall’eventuale disinvestimento in un ETF, a seconda delle caratteristiche dello strumento finanziario e del sottostante, da un punto di vista reddituale possono derivare:

- interessi, su obbligazioni;

- dividendi, su azioni;

- plusvalenze o minusvalenze, da alienazione dell’ETF.

In linea di principio, con la novellazione del 2014, il legislatore ha deciso di:

- fare confluire tra i redditi di capitale: interessi, dividendi e plusvalenze;

- destinare ai redditi diversi: le minusvalenze realizzate.

Il punto essenziale che caratterizza la tassazione degli ETF è la scelta di destinare ai redditi di capitale anche le plusvalenze realizzate. I redditi di capitale, infatti, essendo redditi lordi, non prevedono la deduzione dei costi; ciò ha comportato la necessità di destinare ai redditi diversi le minusvalenze realizzate, perché in alternativa non sarebbero state utilizzabili.

Le conseguenze di ciò però, per l’investitore in ETF, sono tutt’altro che trascurabili: in questa maniera, infatti, non è possibile compensare le plusvalenze conseguite con l’alienazione di un ETF con le eventuali minusvalenze realizzate con la dismissione di un altro ETF.

Queste minusvalenze potranno essere compensate solo con plusvalenze che per disposizione normativa confluiscono tra i redditi diversi, come quelle derivanti dalla cessione di azioni, future, CFD, o altro.

Di conseguenza il contribuente che acquista e vende soltanto ETF non può compensare le plusvalenze con le minusvalenze.

Le minusvalenze saranno comunque utilizzabili entro i quattro anni fiscali successivi al conseguimento.

Tassazione

Per quanto riguarda specificatamente la tassazione applicabile, dividendi percepiti e plusvalenze realizzate nel contesto di un ETF armonizzati sono sottoposti ad imposta sostitutiva del 26%, ex articolo 10 ter della Legge 77/1983.

Anche gli eventuali interessi percepiti, sempre nel contesto di un ETF armonizzato, sono sottoposti ad imposta sostitutiva, ma in questo caso bisognerà distinguere tra:

- gli interessi derivanti da titoli di stato italiani o di paesi in white list, per i quali l’aliquota è del 12,5%;

- gli interessi corrisposti da tutti gli altri emittenti, che sono sottoposti all’aliquota del 26%.

Va segnalato che alcuni contribuenti superano le problematiche fiscali legati all’investimento in ETF acquistando CFD, acronimo di Contract for Difference, rappresentativi di ETF; essendo questi contratti dei derivati i cui redditi confluiscono tra i redditi diversi, è vero che attraverso questo strumento è possibile compensare legittimamente plusvalenze con minusvalenze, ma è anche vero che tutti gli interessi saranno soggetti alla medesima aliquota del 26% e, specialmente, che i CFD, a differenza della maggior parte degli ETF, non sono titoli quotati in borsa e sono soggetti al rischio emittente (cioè dell’insolvenza del broker che li ha emessi).

Regime fiscale e modello Redditi

La detenzione di un ETF armonizzato per il tramite di un intermediario residente in Italia lascia al contribuente la facoltà di scegliere tra il regime del risparmio amministrato oppure il regime dichiarativo.

Per contro, la detenzione dello stesso titolo per il tramite di un intermediario non residente in Italia obbliga il contribuente all’utilizzo del regime dichiarativo.

Il regime del risparmio amministrato permette al contribuente di essere sollevato dagli obblighi dichiarativi, in conseguenza di ciò l’intermediario residente applicherà l’imposta sostitutiva del 26% nel momento in cui si realizza il momento impositivo e per ciascuna plusvalenza percepita.

Diversamente, in caso di utilizzo del regime dichiarativo, il contribuente dovrà esporre sul modello Redditi PF i redditi conseguiti, ma potrà versare le imposte dovute in sede di dichiarazione dei redditi.

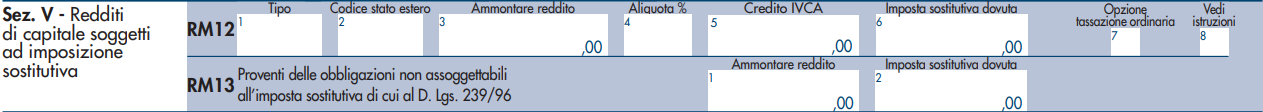

Ponendo il caso un ETF armonizzato detenuto per il tramite di un intermediario estero, quindi soggetto necessariamente a regime dichiarativo, la dichiarazione dei redditi percepiti passa attraverso la compilazione del quadro RM, dedicato ai redditi di capitale, del modello Redditi PF 2024; con maggiore precisione, quello interessato è il rigo RM12, il quale non presenta particolari difficoltà di compilazione: bisogna fare solo attenzione a indicare il codice B nel campo 1 “Tipo”, utile a identificare l’introito come proveniente da un ETF armonizzato, emesso in un paese appartenente all’Unione Europea.

Per questa tipologia di redditi, sottoposti a imposizione sostitutiva, non compete un credito d’imposta per le eventuali imposte pagate all’estero.

Diversamente, sempre in relazione al campo 1 “Tipo”, le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che “nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, […] percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, indicare il codice L”.

Sulla colonna 2 “Codice stato estero”, va indicato il codice identificato del paese UE di riferimento, secondo la tabella riportata in appendice al modello dichiarativo; ma “nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna”.

Per ultimo, va segnalato che quando un ETF è detenuto presso un intermediario residente fuori dall’Italia, esso è sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF e nell’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, che sostituisce l’imposta di bollo italiana.

-

Criptovalute: la tassazione dell’attività di staking

Una delle motivazioni per cui buona parte della dottrina non condivide l’assimilazione fiscale delle criptovalute alle valute straniere, voluta dalla prassi, è che le criptoattività presentano delle caratteristiche peculiari difficilmente associabili ad altro.

Una di queste è l’attività cosiddetta di staking, la cui remunerazione, per la sua peculiarità, è soggetta a un trattamento fiscale che non può trovare facile assimilazione nella normativa fiscale che interessa le valute fiat e che finora è stata caratterizzata dall’incertezza.

Alcune recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate, tra le quali l’ultima e più esauriente è la Risposta a interpello numero 437 del 26 agosto 2022, quanto meno forniscono una guida sul comportamento da adottare, a prescindere dalla condivisibilità dell’interpretazione.

Ciò che appare evidente è quanto i redditi derivanti dallo sfruttamento delle criptoattività, nel senso più esteso del termine, necessitino di una trattazione organica e specifica, possibilmente armonizzata; necessità che probabilmente troverà risposta nell’ormai famoso Regolamento MiCa sulle in corso di esplorazione in sede unionale.

Lo staking è una attività tipica delle criptovalute, direttamente collegato alle caratteristiche tecniche della blockchain: lo staking, semplificando per brevità, è il processo utilizzato dalla blockchain di una criptovaluta per raggiungere il consenso distribuito necessario alla creazione di un nuovo blocco della medesima blockchain.

La creazione del nuovo blocco avviene, quindi, attraverso un processo di validazione e convalida che utilizza le stesse criptovalute già esistenti.

Le criptovalute utilizzate in questo processo, pur restando nelle mani (o per meglio dire nel wallet) del loro proprietario, subiscono un temporaneo vincolo di indisponibilità, per il quale il contribuente viene remunerato con altre criptovalute.

L’attività di staking è uno dei servizi messi a disposizione dalle piattaforme telematiche specializzate nella compravendita di criptovalute, gli exchange; i quali fungono da intermediari, trattenendo una commissione come corrispettivo per l’utilizzo del sistema informatico, e accreditando sul portafoglio virtuale del cliente le criptovalute che gli spettano come tornaconto.

Il trattamento fiscale derivante dal vincolo di indisponibilità è stato oggetto di analisi specifica da parte della prassi.

La materia è sensibile in quanto l’attività, per le sue caratteristiche, fiscalmente presenta dei bordi poco definiti.

Rispondendo all’interpello, l’Agenzia delle Entrate considera applicabili, per l’attività di staking, le previsioni dell’articolo 44 comma 1 lettera h del TUIR, norma di chiusura dei redditi di capitale, con la quale si assimilano alla fattispecie “gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale”, in quanto, come precisato dall’Agenzia, “per la configurabilità di un reddito di capitale è sufficiente l’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere un impiego di capitale”.

Senza entrare nel merito dell’opportunità di questo inquadramento normativo, in attesa che l’intera materia venga analiticamente disciplinata anche dal punto di vista fiscale, al contribuente basti sapere che, allo stato attuale, l’attività di staking dalla prassi viene considerata un reddito di capitale, per cui potrà comportarsi di conseguenza nell’adempiere agli obblighi fiscali.

Più concretamente, in base al trattamento fiscale previsto per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche fuori dall’attività d’impresa, ex articolo 44 comma 1 lettera h del TUIR, come precisato dall’Agenzia delle Entrate in occasione della Risposta a interpello numero 437/2022, che rettifica la risposta a Interpello numero 433/2022 di qualche giorno prima, la remunerazione in criptovalute dell’attività di staking, se accreditate sul wallet tenuto presso una società italiana, sarà soggetta a ritenuta a titolo d’acconto del 26% ex articolo 26 comma 5 del DPR 600/73.

Quindi l’exchange residente in Italia, che accredita al contribuente italiano (persona fisica fuori dall’attività d’impresa) delle criptovalute derivanti da attività di staking, dovrà assumere il ruolo di sostituto d’imposta e applicare una ritenuta a titolo d’acconto del 26%; imposta che dovrà essere poi definita, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nella sezione I-A, dedicata ai redditi di capitale, del quadro RL del modello Redditi PF.

Sul modello Redditi PF i redditi da attività di staking rappresenteranno redditi imponibili e dovranno essere esposti al lordo delle ritenute sul rigo RL2, insieme alle ritenute a titolo d’acconto subite.

Leggi anche Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi