-

Espropriazione e indennità: chiarimenti sul trattamento fiscale della servitù

Con Risposta a Interpello n 289 del 7 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile alle somme ricevute nel 2024 a titolo di indennità per la costituzione di una servitù in seguito a procedure di espropriazione per pubblica utilità.

L'istate ha ricevuto una somma a titolo di indennità a seguito della costituzione di un diritto di servitù per il passaggio di una linea elettrica che insiste su un immobile situato in un'area oggetto di procedure di asservimento, di cui è proprietario con i suoi familiari.

Ha ricevuto nel 2024 la notifica della delibera di approvazione di un progetto esecutivo che coinvolge l’area in cui si trova l’immobile di sua proprietà.Successivamente gli viene notificato il decreto di occupazione d’urgenza delle aree interessate e poi viene stipulato l’atto notarile che costituisce il diritto di servitù per la linea elettrica, con il riconoscimento di un’indennità complessiva suddivisa tra un acconto e un saldo corrisposto contestualmente all’atto.

Il contribuente ritiene che l’indennità ricevuta non debba essere tassata come reddito diverso, sostenendo che essa è regolata da norme speciali che ne escluderebbero l’imponibilità e che la servitù è stata imposta coattivamente per esigenze pubbliche, e non volontariamente dai proprietari.

Vediamo cosa replica l'Agenzia.

Espropriazione e indennità: chiarimenti sul trattamento fiscale della servitù

L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.

Questa è la sintesi del chiarimento e quindi l'Agenzia non condivide l'nterpretazione dell'istante.

Viene precisato che l’articolo 35, comma 1, del Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità stabilisce che, quando viene corrisposta a soggetti non imprenditori una somma a titolo di indennità di esproprio, cessione volontaria o risarcimento per acquisizione coattiva di un terreno destinato a opere pubbliche o infrastrutture urbane in zone omogenee A, B, C e D, tale somma è qualificata come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera b), Tuir).

Questa disposizione riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni, con alcune eccezioni.

Lo stesso articolo 67 alla lettera h) include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione di altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di immobili, oltre ad affitti e concessioni in uso di beni mobili e aziende.

L’Agenzia specifica che la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, legge n. 213/2023) ha ampliato la portata della lettera h), includendo esplicitamente anche i redditi derivanti dalla costituzione di diritti reali di godimento, come il diritto di superficie o la servitù.

Inoltre, è stato modificato anche l’articolo 9, comma 5, del Tuir, il quale attualmente prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, le regole relative alle cessioni a titolo oneroso si applicano anche agli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione normativa.

L'equiparazione tra proprietà e diritti reali di godimento vale solo per le cessioni, non per le costituzioni, la costituzione di tali diritti genera reddito imponibile per l’intero importo percepito, e non una plusvalenza.

Dal 1° gennaio 2024, le somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, che in passato potevano rientrare tra le plusvalenze (lettera b), sono ora tassate come redditi diversi (lettera h).

Pertanto, sono superati i chiarimenti contenuti nella circolare n. 194/1998, che escludeva dalla tassazione le indennità di servitù, in quanto il contribuente conservava la proprietà del bene

Allegati: -

Concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili: la tassazione

L’articolo 1, comma 1-bis, del Dl Fiscale in fase di converisone in legge, inserito nel corso dell’esame alla Camera in sede referente, reca un’interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.

In particolare, costituisce reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR il corrispettivo

derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso.Se invece, il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b- bis) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.

Redditi da concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili

L’articolo 1, comma 1-bis, reca una disposizione di interpretazione autentica, ex articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, concernente la qualificazione, ai fini IRPEF, dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.

La relazione illustrativa ha chiarito che la norma in commento ha efficacia interpretativa e si applica anche alle fattispecie pregresse, nel rispetto dei

principi generali.

Più precisamente, si qualificano come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, esclusivamente i redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento sul bene immobile, laddove il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul medesimo bene.In tal caso, i redditi sono imponibili, ai fini IRPEF, come redditi diversi.

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, sono redditi diversi i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.

Con riferimento ai criteri di determinazione del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, TUIR, si considera la differenza tra l'ammontare

percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.In propoisito vi legga anche la risposta a interpello n. 129 del 2025.

Diversamente, qualora il soggetto disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene immobile, l’eventuale reddito imponibile rientra

nella fattispecie di cui alla lettera b), del citato articolo 67 comma 1, come plusvalenza, ove ricorrano le condizioni temporali ivi previste (vale a dire

se la cessione, a titolo oneroso, avviene entro 5 anni dall’acquisto o costruzione).

Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili

acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo

intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.

Con riferimento ai criteri di determinazione della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 68 del TUIR, si considera la differenza tra i corrispettivi percepiti nel

periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di acquisto per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Si ricorda che, in via generale, l’articolo 67 del TUIR rubricato “redditi diversi”) definisce un elenco di fattispecie reddituali qualificabili, ai fini IRPEF, come redditi diversi laddove non costituiscano redditi di capitali o non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società di persone commerciali, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.Con specifico riferimento ai redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili, tale fattispecie ha formato oggetto di dubbi interpretativi circa il corretto inquadramento nell’ambito della categoria dei redditi imponibili, ai fini IRPEF, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, oppure ai sensi della lettera b), comma 1, del medesimo articolo 67 del TUIR come plusvalenze.

Ciò in considerazione delle modifiche introdotte, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, lettere a) e b) della legge n. 213 del 2023),

all’articolo 9, comma 5 ed all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, nei termini che seguono:- ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia diversamente previsto dal TUIR o da altre disposizioni normative, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (nuovo articolo 9, comma 5, del TUIR);

- la disciplina dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica all’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù), in analogia alla concessione in usufrutto.

-

ETC: il trattamento fiscale dei titoli rappresentativi di materie prime

Gli ETC, acronimo di Exchange Traded Commodities, sono degli strumenti finanziari emessi a fronte di un investimento diretto in materie prime o in contratti derivati su materie prime.

Con altre parole gli ETC sono strumenti finanziari derivati, di solito quotati sui mercati dei capitali, rappresentativi di singole materie prime o di un paniere di materie prime.

Ciò che caratterizza questi contratti è il fatto di replicare passivamente le performance di prezzo della singola materia prima (oro, petrolio, gas naturale, altro) utilizzata come sottostante; motivo per cui questi titoli vengono utilizzati per effettuare degli investimenti in commodities senza dover sostenere l’onere di possedere materialmente la materia prima; si comprenderà infatti che, in taluni casi, lo stoccaggio fisico di una materia prima può costituire un problema o un rischio.

Per altro, anche quando questo non costituisce un problema, l’acquisto di un ETC permette di investire e disinvestire facilmente sul mercato secondario ai prezzi di mercato.

Va precisato, perché questo ha delle implicazioni anche dal punto di vista fiscale, che gli ETC non sono OICR (acronimo di Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio), ma sono dei titoli senza scadenza emessi a fronte di un investimento diretto nel sottostante di riferimento; questa caratteristica rende questo strumento finanziario particolarmente adatto all’investimento di medio o lungo periodo, in quanto permette all’investitore di aprire una posizione senza i problemi di rollover legati alla scadenza dei contratti (come invece avviene sui future), oltre al fatto che gli ETC non richiedono alcun margine e presentano costi di gestione (grazie alla gestione passiva) e di intermediazione contenuti.

Come detto, gli ETC non sono gli unici strumenti finanziari emessi a fronte di materie prime, utili per investire o speculare sul prezzo di questi asset, ma sono quelli più adatti all’investimento.

Similari, ma più adatti alla speculazione sono i contratti future rappresentativi di materie prime, che quotano il prezzo futuro del sottostante di riferimento: anche questi sono quotati sul mercato dei capitali ma, grazie alla leva finanziaria e a causa della breve scadenza dei contratti, sono più adatti alla speculazione di breve periodo.

Esistono anche CFD, acronimo di Contract For Difference, rappresentativi di materie prime, i quali nelle quotazioni cash non scadono; ma va precisato che questi strumenti non sono quotati sui mercato dei capitali, per cui presentano un rischio emittente legato al broker, fatto che non li rende particolarmente adatti a investimenti di medio o lungo periodo.

La tassazione

A differenza dei più famosi ETF, acronimo di Exchange Traded Fund, gli ETC, come anticipato, non sono OICR: il fatto che non siano fondi, dal punto di vista fiscale, comporta che questi strumenti non presentino il complicato trattamento fiscale previsto per gli ETF, ma più semplicemente siano produttivi di redditi diversi, come le azioni e i derivati.

In conseguenza di ciò le plusvalenze realizzate dall’investimento in un ETC possono essere compensate con le minusvalenze conseguite con la dismissione di un altro ETC, o anche con quelle derivanti dall’investimento o dalla speculazione in azioni o in derivati.

Le plusvalenze realizzate possono anche essere compensate con le perdite pregresse, confluenti tra i redditi diversi, conseguite negli anni precedenti.

Il totale delle plusvalenze realizzate, al netto delle compensazioni con minusvalenze e perdite pregresse, è sottoposto a imposta sostitutiva del 26%.

Quando un ETC è posseduto per il tramite di un intermediario residente in Italia, il contribuente può decidere se avvalersi del regime amministrato, grazie al quale gli obblighi fiscali vengono espletati per il tramite dell’intermediario, in luogo del regime dichiarativo; quest’ultimo obbliga il contribuente ad esporre il reddito conseguito in dichiarazione annuale dei redditi, ma permette di versare le imposte nell’anno fiscale successivo in sede di dichiarazione.

Per contro, quando un ETC è detenuto presso un intermediario non residente in Italia, il contribuente è obbligato al regime dichiarativo, oltre che sottoposto agli obblighi di monitoraggio fiscale (consistenti nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF) e all’eventuale versamento dell’IVAFE, l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero, che sostituisce l’imposta di bollo italiana.

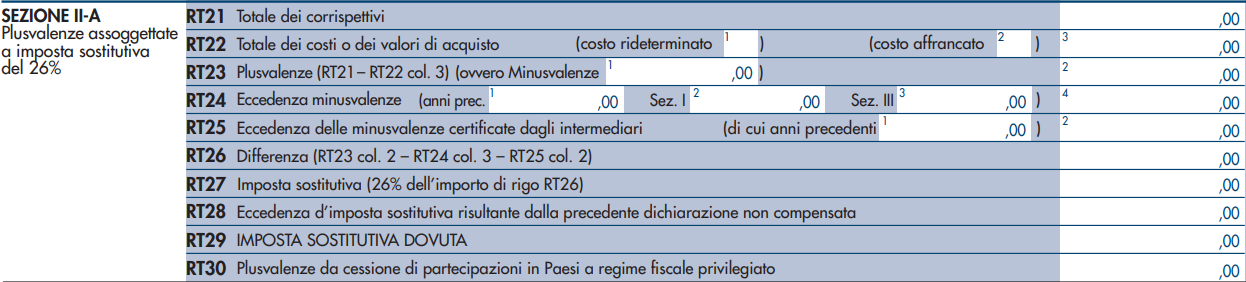

Da un punto di vista dichiarativo la dichiarazione delle plusvalenze derivanti dall’investimento in un ETC passa attraverso al compilazione del quadro RT, dedicato alle “Plusvalenze di natura finanziaria”, del modello Redditi PF 2024.

Con maggiore precisione, quella interessata è la Sezione II-A, dedicata appunto alle plusvalenze sottoposte a imposta sostitutiva del 26%; qui:

- sul rigo RT21 saranno esposte le plusvalenze realizzate nel corso dell’anno;

- sul rigo RT22 saranno indicate le minusvalenze realizzate nel corso dell’anno;

- sul rigo RT23 sarà indicato il netto differenziale tra plusvalenze e minusvalenze conseguite: sul campo 2 se il totale è positivo, oppure sul campo 1 se il totale è negativo;

- sui righi RT27 e RT29 sarà esposta l’imposta sostitutiva dovuta, rispettivamente al lordo e al netto di eventuali eccedenze non compensate derivanti dalla precedente dichiarazione.

-

Società semplice: l’immobile in godimento al socio non produce reddito

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si pronuncia sul discusso tema dell’imponibilità del reddito figurativo scaturente dall’attribuzione dell’uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci.

La disciplina

La materia, si ricorderà, è stata novellata nel 2011 dal DL numero 138, il quale, con finalità antielusiva, aveva l’obiettivo di contrastare l’attribuzione di beni di proprietà di una società ai suoi soci a condizioni di favore.

I commi numero 36-terdecies, 36-quaterdecies, 36-quinquiesdecies e seguenti, dell’articolo 2 del DL 138/2011, inserendo una nuova lettera h-ter all’articolo 67 comma 1 del TUIR, stabiliscono che:

- costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”;

- “i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”;

- “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore”.

La disciplina, quindi, punta a penalizzare l’immobile concesso dalla società al socio (o a un suo familiare) a titolo gratuito o a titolo oneroso ma dietro un corrispettivo minore rispetto al valore di mercato.

Fermo restando e sorvolando sulla difficoltà di stabilire il valore di mercato in molteplici situazioni, in ogni caso, le nuove norme risultano alquanto punitive in quanto, in caso di utilizzo di un bene da parte del socio, è prevista:

- l’indeducibilità dei costi;

- l’imponibilità in capo alla società dell’eventuale corrispettivo riscosso;

- l’imponibilità del provento figurativo, dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo corrisposto, in capo al socio come reddito diverso.

La Corte di Cassazione

La sopra citata sentenza 17441/2024 della Corte di Cassazione, ha la particolarità di prendere in esame la disciplina appena esposta nel contesto della società semplice; nel caso in cui, quindi, una società semplice attribuisce in godimento un bene a uno dei suoi soci.

La Corte puntualizza che “il presupposto dell’imposizione di detti redditi è […] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice”, per cui emana il seguente principio di diritto: “la disposizione della lettera h-ter dell’articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice”.

-

Società di persone: i prelevamenti eccedenti gli utili costituiscono reddito

L’ordinanza numero 15919 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 giugno 2024, prende in esame una situazione molto frequente nella prassi: quella del prelevamento, effettuato dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone (nel caso esaminato la società è una SAS, ma analoghe valutazioni possono valere per una SNC).

Il punto essenziale, per inquadrare correttamente la questione, è costituito da un fatto: se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società.

Se non eccedono gli utili conseguiti, la fattispecie non costituisce un problema, in quanto i prelevamenti sono rappresentativi di utili; diverso è il caso dei prelevamenti che eccedono gli utili conseguiti dalla società: infatti, non potendo tali somme prelevate rappresentare utili, richiederanno un diverso inquadramento fiscale.

Il fondamento di questa impostazione logica risiede nel Codice civile; infatti l’articolo 2303 prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme che non siano per utili realmente conseguiti.

L’articolo 2303 del Codice civile si riferisce alle Società in nome collettivo, ma, in conseguenza del rinvio previsto dall’articolo 2305 del medesimo codice, può essere esteso anche alle Società in accomandita semplice.

L’ordinanza 15918/2024 della Corte di Cassazione

Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15919, pubblicata il 6 giugno 2024, interviene sul corretto inquadramento tributario delle somme prelevate che eccedono gli utili.

La Corte chiarisce che la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto.

Infatti tali somme, da un punto di vista tributario, possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.

La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle due fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.

Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.

Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.

-

La cessione dei diritti reali di godimento diventa più onerosa dal 2024

L’articolo 1 comma 92 della Legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024), modifica il meccanismo di tassazione della cessione onerosa dell’usufrutto e degli altri diritti reali di godimento, quali l’enfiteusi, la servitù , l’uso, e il diritto di superficie.

Con il nuovo inquadramento, la cessione dietro corrispettivo di queste situazioni giuridiche, effettuato da persone fisiche e società semplici, viene sempre considerata un’attività speculativa e, come tale, attratta ai redditi diversi, senza esclusioni, prescindendo, ad esempio, anche dal periodo di detenzione del bene principale.

Si realizza così una differenziazione di trattamento fiscale tra la cessione del bene immobile nella sua interezzaa e la cessione solo di un diritto reale di godimento relativo al bene stesso.

La nuova disciplina decorre dal giorno 1 gennaio 2024.

Le novità della Legge di bilancio 2024

La Legge di bilancio 2024, intervenendo sull’articolo 9 comma 5 del TUIR, e sull’articolo 67 comma 1 lettera h del medesimo testo unico, dispone che:

- la cessione onerosa dei diritti reali di godimento debba concorrere alla determinazione del reddito imponibile come reddito diverso;

- costituisce reddito imponibile l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta;

- l’importo percepito debba concorrere al reddito complessivo per aliquote progressive (quindi non è sottoposta a tassazione sostitutiva del 26%).

Infatti, ai fini del calcolo della plusvalenza vale quanto disposto dall’articolo 71 del TUIR, il quale dispone che, nella fattispecie esaminata, i redditi imponibili “sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”.

Essendo opinione comune che nel concetto di spese non possa rientrare quello che di solito viene definito dal Legislatore come “costo” o “prezzo” d’acquisto, da ciò discende che, a meno di diversi successivi chiarimenti, tale costo non possa essere decurtato dal corrispettivo percepito per la cessione del diritto di godimento; per cui, la base imponibile da sottoporsi a tassazione sarà costituita dall’intero corrispettivo percepito, meno le spese direttamente inerenti.

Il contribuente non dovrà neanche trascurare il fatto che, con il nuovo impianto normativo, la fattispecie non può godere dell’esenzione prevista dall’articolo 67 comma 1 lettera b del TUIR per il possesso del bene immobile da oltre cinque anni, perché tale beneficio, adesso, interessa solo la diversa situazione della cessione per intero del bene immobile.

La novità normativa sembra costituire il recepimento, da parte del Legislatore, della posizione assunta dalla prassi sul tema, in riferimento alla quale è possibile leggere la recente Risposta a interpello numero 381/2023.

Per le persone fisiche e le società semplici si crea quindi una differenziazione di trattamento fiscale tra cessione di un bene immobile e cessione onerosa dei collegati diritti parziali di godimento, in quanto mentre la prima situazione, in determinate condizioni, non viene considerata un’attività speculativa, la seconda è considerata sempre tale, con tutto ciò che consegue dal punto di vista fiscale, come evidenziato.

Proprio sulla legittimità di questa differenziazione di trattamento si concentrano le critiche avanzate da una parte della dottrina, ma al momento non sono in discussione effettive ipotesi di ammorbidimento della disciplina.

-

Cessione metalli preziosi: le novità fiscali del 2024

L’articolo 1 comma 92 lettera c) della Legge di bilancio 2024 (la Legge 213/2023) ha introdotto delle novità sui criteri di determinazione della base imponibile per le cessioni di metalli preziosi effettuate dalle persone fisiche fuori dall’attività dell’impresa.

Le novità normative non interessano le cessioni effettuate da privati di qualunque oggetto in metallo prezioso posseduto, ma solo quelle dismissioni che sono riconducibili ad una attività di investimento, più precisamente riguarda le cessioni di:

- metalli preziosi non lavorati (come ad esempio i lingotti, i granuli e simili);

- monete in metallo prezioso.

Infatti gli oggetti in metallo prezioso lavorato, come i gioielli, non sono interessati da questa disciplina.

Con metalli preziosi, si intendono l’oro, l’argento, il platino e le leghe contenenti più del 2% degli stessi metalli.

Non sono invece considerati tali le pietre preziose, come i diamanti, che scontano una diversa imposizione fiscale.

Definito il perimetro di riferimento, ricordiamo che la cessione di questi beni sconta una imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata, da calcolarsi come differenza tra:

- il corrispettivo percepito per la cessione;

- il costo o il valore di acquisto (aumentato di ogni onere inerente, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi).

Per un approfondimento sulla tassazione di questa tipologia di beni è possibile leggere l’articolo: Cessione di pietre e metalli preziosi: il trattamento fiscale.

Le novità introdotte

La Legge di bilancio 2024 interviene sui meccanismi di calcolo della base imponibile ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta sostitutiva da versare; più precisamente, modificando l’articolo 68 comma 7 lettera d) del TUIR, viene eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile con modalità forfetarie.

Infatti, con la precedente disciplina, e quindi per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, se il contribuente non era in grado di documentare in modo analitico il costo o il valore di acquisto del bene ceduto, il reddito imponibile (la plusvalenza) su cui applicare l’aliquota del 26% per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta, si determinava in misura forfetaria nella misura del 25% del corrispettivo percepito per la cessione.

Per le cessioni effettuate dal giorno 1 gennaio 2024, dato che la Legge 213/2023 è in vigora da tale giorno, tale determinazione forfetaria dell’imponibile non è più possibile e, in assenza di documentazione, l’imposta sostitutiva si calcolerà sull’intero corrispettivo percepito.

La misura introdotta è senza dubbio molto più penalizzante della precedente disciplina e, interessando i privati, colpisce situazioni in cui l’assenza di documentazione spesso non sottende una strategia elusiva, dato che questa tipologia di cessioni di beni rifugio si riferiscono spesso ad acquisti molto datati nel tempo.