-

Riforma fiscale: Dlgs revisione del sistema sanzionatorio tributario pubblicato in GU

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150 il testo del decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (Dlgs del 14.06.2024 n. 87) in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.

Il testo è costituito da 7 articoli:

- l’articolo 1 concerne le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali,

- l’articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, avente ad oggetto la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,

- l’articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avente ad oggetto le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie,

- mentre l’articolo 4 novella diverse disposizioni normative, aventi ad oggetto la revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti,

- l’articolo 5 indica la decorrenza dell’efficacia di alcune disposizioni,

- l’articolo 6, contiene le disposizioni finanziarie

- e l’articolo 7 disciplina l’entrata in vigore.

Misure specifiche sulle sanzioni Amministrative e penali

In breve sintesi, alcune delle disposizioni previste.

Revisione delle pene per omesso versamento di ritenute e IVA:

- Omesso versamento di ritenute: viene introdotta una pena detentiva da 6 mesi a 2 anni per chi non versa le ritenute certificate superiori a 150.000 euro entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta.

- Omesso versamento di IVA: analogamente, la stessa pena si applica per l'omesso versamento di IVA dovuta per un importo superiore a 250.000 euro.

Condizioni di obiettiva incertezza e non punibilità:

- L’articolo 1, comma 1, lett. d) introduce la previsione di una causa di non punibilità del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti nel caso di obiettiva incertezza circa la spettanza del credito.

Sequestro e confisca in presenza di rateizzazione:

- Il sequestro dei beni per le finalità di confisca non è disposto qualora il debito tributario sia in corso di estinzione tramite rateizzazione, a meno che non sussista un concreto pericolo di dispersione del patrimonio del reo.

Modifiche al regime delle sanzioni per ritenute e altri casi specifici:

- Le sanzioni per omessa dichiarazione o pagamento di imposte possono ora essere aumentate o diminuite in base alla gravità dell'infrazione e alla condotta del trasgressore, riflettendo un approccio più maturo alla proporzionalità delle pene.

-

Concordato biennale: composizione reddito, software applicativo, modello Redditi

Con la promulgazione del Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo entra a titolo definito nell’ordinamento italiano.

Con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, che ha approvato i modelli ISA 2024, è stato anche introdotto il nuovo modello CPB 2024/2025, con il quale il contribuente può comunicare telematicamente i dati richiesti per l’accesso al Concordato preventivo biennale, e la sua accettazione.

Il biennio 2024-2025 sarà il primo d’applicazione.

La composizione del reddito

Gli articoli 15 e 16 del Decreto Legislativo 13/2024, rispettivamente per autonomi e imprese, individuano quelle componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.

Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:

- le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo di beni strumentali;

- i redditi derivanti da partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.

Per le imprese la proposta del fisco non terrà anche conto delle componenti di reddito non afferenti la gestione caratteristica, le quali, quindi dovranno essere sommate (o sottratte) al reddito concordato:

- plusvalenze e minusvalenze;

- sopravvenienze attive e passive;

- i redditi derivanti da partecipazione in società di persone, in associazioni professionali e in società di capitali.

Va puntualizzato che le disposizioni normative non includono le perdite su crediti, ex articolo 101 comma 5 del TUIR, tra le componenti che non compongono il reddito concordato; in ragione di ciò le perdite su crediti realizzate, anche se non costituiscono a tutti gli effetti una posta della gestione caratteristica, non potranno abbattere il reddito concordato, a meno di ulteriori e successive modifiche normative.

L’elaborazione della proposta

Particolare interesse suscitano le modalità pratiche di elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale da parte del fisco.

Nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente, che non è stato confermato. L’orientamento dell’amministrazione finanzia è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta, attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti, che integreranno quelli già in possesso del fisco.

Il software dedicato all’elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale, e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente, è l’applicativo Il tuo ISA, quello stesso con il quale il contribuente predispone la trasmissione telematica del modello ISA.

Con maggiore precisione, i modelli ISA 2024, approvati con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia delle Entrate, presentano il nuovo modello CBP 2024/2025 attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese), una volta inseriti i dati richiesti, otterranno dal sistema informatico la proposta di Concordato preventivo biennale per gli anni d’imposta 2024 e 2025.

Il modello CBP 2024/2025, però, dovrà essere poi trasmesso unitamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi, solo se il contribuente intende accettare la proposta del fisco.

È evidente come il Concordato preventivo biennale, nella sua forma finale, abbia assunto caratteristiche profondamente diverse da quelle prospettate in fase di discussione della riforma fiscale.

Considerando che i soggetti interessati sono coloro che ottengono un punteggio ISA inferiore a 8, e considerando che i benefici previsti per i contribuenti sono i medesimi sia nel caso che questi si adeguino agli ISA sia nel caso in cui accettino la proposta di concordato, quest’ultima ipotesi, alla fine, non costituisce altro che una diversa forma, anticipata, di adeguamento agli ISA, vincolante per due annualità.

La versione attualmente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate del software "Il tuo ISA 2024", pubblicata il 29 aprile 2024, ancora non permette l'elaborazione della proposta di Concordato; a questo fine è prevista la pubblicazione di una nuova versione del software entro il 15 giugno 2024.

Il modello CBP 2024/2025

Il modello CBP 2024/2025, funzionale all’accesso al Concordato preventivo biennale, è parte integrante del modello ISA 2024 il quale, a sua volta, è un allegato del modello Redditi 2024. In conseguenza di ciò, questo va trasmesso compilato insieme al modello ISA e al modello Redditi, ma solo se il contribuente intende accettare il Concordato.

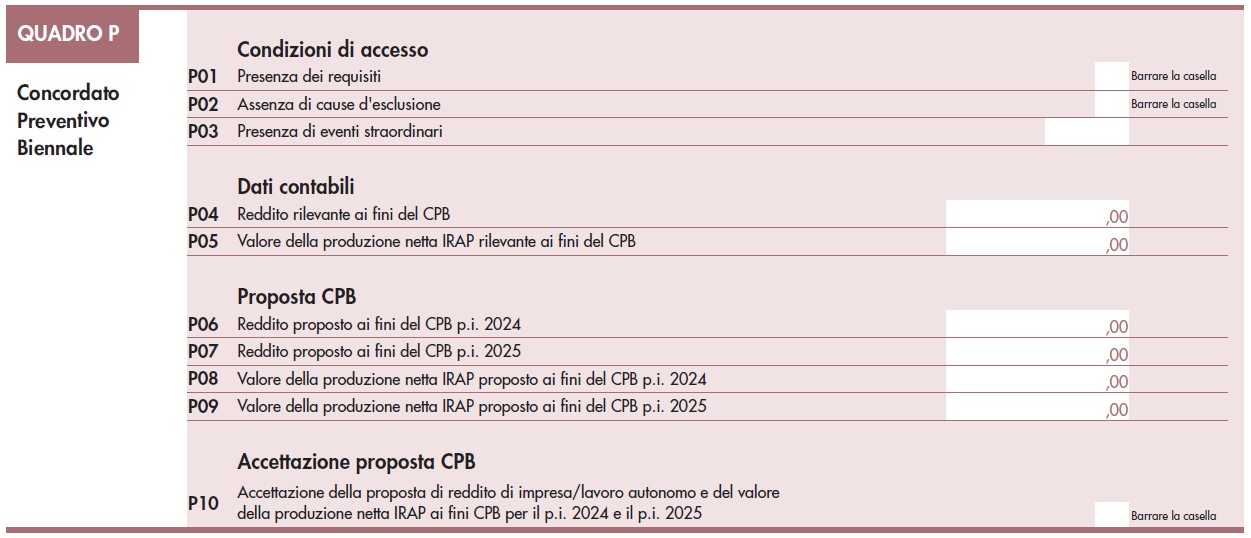

Il modello CBP 2024/2025 si compone del solo quadro P, a sua volta suddiviso in quattro sezioni:

Il modello CBP 2024/2025 si compone del solo quadro P, a sua volta suddiviso in quattro sezioni:- Condizioni di accesso: il contribuente dovrà dichiarare la presenza dei requisiti previsti per l’accesso al Concordato, l’assenza di cause si esclusione e l’eventuale presenza di eventi straordinari.

- Dati contabili: dovranno essere indicati, separatamente, il Reddito ai fini Irpef o Ires rilevante ai fini del Concordato preventivo biennale, e l’eventuale valore della produzione Irap.

- Proposta CBP: il contribuente esporrà, separatamente, il reddito Irpef o Ires e il valore della produzione Irap proposti dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025.

- Accettazione proposta CPB: una casella da flaggare solo nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta del fisco e accedere al Condordato preventivo biennale.

La “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P01. Possono accedere al Concordato i contribuenti:

- che nell’anno d’imposta 2023 non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro;

- che hanno estinto i debiti di tale natura, per gli importi superiori a suddetto limite (comprensivi di sanzioni e interessi), prima del termine per l’accettazione della proposta di Concordato;

- ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di tali debiti.

La “Assenza di cause di esclusione” dal Concordato preventivo biennale deve essere dichiarata dal contribuente flaggando al casella presente sul rigo P02. Le cause di esclusione previste sono:

- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato;

- condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del Concordato.

In considerazione dell’espresso riferimento normativo alle imprese che applicano gli ISA, non possono accedere al Concordato anche i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione dagli ISA: così, ad esempio, non può accedere al beneficio il contribuente che ha iniziato l’attività nell’anno d’imposta 2023.

Il “Reddito rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P04 e il “Valore della produzione netta Irap rilevante ai fini del CPB”, richiesto dal rigo P05, dovranno essere determinati autonomamente dal contribuente, il quale dovrà effettuare le dovute rettifiche al reddito emergente dai quadri del modello Redditi 2024. La proposta di Concordato verrà elaborata automaticamente dal software applicativo partendo da tali valori; i risultati saranno indicati sui righi da P06 a P09. Si ricorda che, per espressa previsione normativa, le somme richieste dal fisco non potranno essere inferiori a 2.000 euro.

I contribuenti in regime forfetario

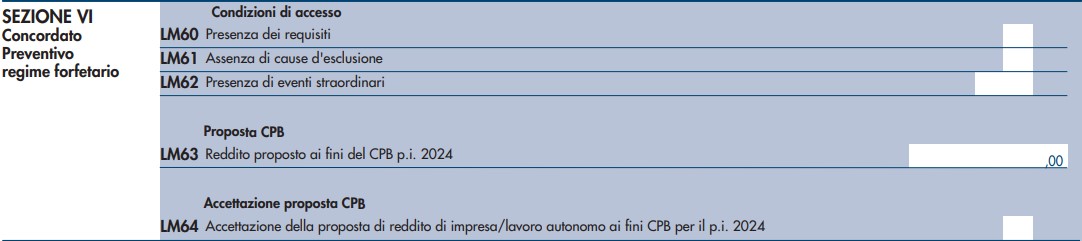

Situazione diversa ma analoga è quella prevista per i contribuenti in regime forfetario. Questi soggetti, come è noto, non predispongono il modello ISA: per loro il modello Redditi PF 2024 prescrive che l’accettazione del Concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova Sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” del quadro LM, compilata in tutte le sue parti.

La Sezione VI del quadro LM è molto simile al modello CPB 2024/2025 del modello ISA. Le poche differenze presenti derivano dal fatto che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a Irap e che per loro il legislatore prevede che l’accettazione del Concordato vincoli solo per l’anno 2024.

In questo caso il reddito di riferimento per l’elaborazione della proposta sarà quello indicato sul quadro LM, già esposto ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’anno fiscale 2023.

Per un approfondimento sulle modalità di compilazione della Sezione VI del quadro LM del modello Redditi PF 2024 è possibile leggere l’articolo Forfetari: accesso al Concordato preventivo biennale attraverso il quadro LM.

-

Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi

Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.

Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che non sono preceduti dal contraddittorio informato ed effettivo.

Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

Con l'art 2 del Decreto in oggetto si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità della stessa amministrazione.

Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

- a) i ruoli e le cartelle di pagamento, gli atti di cui agli articoli 50, comma 2, 77 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ogni altro atto emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;

- b) gli accertamenti parziali di cui agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui all'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;

- c) gli atti di intimazione autonomi di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;

- d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni:

- tasse automobilistiche erariali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

- addizionale erariale della tassa automobilistica di cui all'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

- tasse sulle concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

- imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1, commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

- e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali,

- f) gli avvisi di liquidazione per decadenza delle agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

- g) gli avvisi di liquidazione per recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali a seguito di rettifica,

- h) gli avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche' dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione;

- i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti alle prescritte scadenze ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.

Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono

Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.

Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

- a) le comunicazioni degli esiti del controllo di cui all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

- b) le comunicazioni degli esiti dei controlli di cui agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

- c) gli avvisi di liquidazione dell'imposta, nonche' di irrogazione delle sanzioni, per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, dei seguenti tributi:

- 1) imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

- 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

- 3) imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

- 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

- 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'art. 20, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

- 6) imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

- 7) tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.

- d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di cui all'art. 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

-

Pagamenti rateali imposte 2024: che novità ci sono

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 9 del 2 maggio detta le istruzioni agli uffici con riguardo alle misure di semplificazione e razionalizzazione previste dal Dlgs n. 1/2024 in attuazione della Delega fiscale.

Le stesse Entrate specificano che tra le novità chiarite con la circolare vi sono:

- stop all’invio di comunicazioni e inviti da parte del Fisco nei mesi di agosto e dicembre,

- nuovi termini per il pagamento a rate delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi e progressiva estensione della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti.

In particolare, la Circolare n 9 è suddivisa in quattro paragrafi dedicati a:

- semplificazioni relative al pagamento dei tributi,

- razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie,

- potenziamento dei servizi digitali,

- periodi di sospensione per le comunicazioni e gli inviti ai contribuenti.

Pagamenti rateali imposte: il nuovo calendario ADE

L’articolo 8 del decreto Adempimenti apporta modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita IVA e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate.

In forza dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997, il contribuente può versare in rate mensili di pari importo – con la maggiorazione degli interessi del 4 per cento annuo per le rate successive alla prima, decorrenti dal mese di scadenza previsto dall’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 – le «somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto».

A decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», pertanto, la novella normativa interviene su modalità e termini di pagamento rateale, prevedendo:

- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;

- l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.

In applicazione del nuovo disposto normativo, tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita IVA, possono, pertanto, avvalersi della possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale degli importi dovuti a titolo di saldo e primo acconto delle imposte e dei contributi, valorizzando il comportamento concludente in sede di versamento

A tal fine, si ritiene che rilevi la compilazione, all’interno del modello di versamento unificato F24, degli appositi campi concernenti la “rateazione”, nei quali indicare sia la rata per la quale si effettua il pagamento, sia il numero di rate prescelto.

Con la finalità di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, inoltre, viene stabilito che le rate mensili – di pari importo e, quelle successive alla prima, maggiorate degli interessi – siano versate da tutti i contribuenti entro il giorno 16 di ciascun mese, purché il piano di rateazione si completi entro il giorno 16 del mese di dicembre relativo all’anno di presentazione della dichiarazione o denuncia da cui emerge il debito.

Per effetto della novella, pertanto, il contribuente che intende rateizzare i versamenti:

- 1) determina il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre;

- 2) suddivide l’importo complessivo dovuto in base al numero di rate che intende versare, comunque non superiore a quello di cui al punto 1);

- 3) versa la prima rata, senza interessi, alle scadenze previste dall’articolo 17 del DPR n. 435 del 2001;

- 4) versa le successive rate, maggiorate degli interessi, entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi seguenti e, comunque, non oltre il giorno 16 del mese di dicembre.

Si riportano, a titolo esemplificativo, le scadenze relative al piano di rateazione di una persona fisica che intende rateizzare l’ammontare del saldo IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2024 e relativa al periodo d’imposta 2023.

ESEMPIO di nuovo calendario rateale dopo riforma fiscale

Ipotizzando che il contribuente intenda ripartire l’onere fiscale nel numero massimo di rate possibili (nel caso specifico pari a 7), i versamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti scadenze:

- la prima rata, entro il 1° luglio 2024;

- la seconda rata, entro il 16 luglio 2024;

- la terza rata, entro il 20 agosto 2024;

- la quarta rata, entro il 16 settembre 2024;

- la quinta rata, entro il 16 ottobre 2024;

- la sesta rata, entro il 18 novembre 2024;

- la settima e ultima rata, entro il 16 dicembre 2024.

Versamenti minimi IVA da 100 euro

La circolare chiarisce inoltre che l'articolo 9 del decreto Adempimenti, con i commi da 1 a 5, semplifica gli adempimenti dei soggetti passivi IVA e dei sostituti d’imposta, prevedendo una riduzione della frequenza dei versamenti periodici da questi dovuti, qualora siano di importo poco significativo.

Tali previsioni, in particolare, ampliano la soglia relativa ai versamenti minimi dovuti con riferimento:

- alla liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto (commi da 1a 3);

- alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari (commi 4 e 5).

I commi 1 e 2 stabiliscono, per i soggetti passivi IVA che liquidano l’imposta con cadenza mensile e per quelli che, ricorrendone i presupposti, la liquidano con cadenza trimestrale, l’innalzamento a 100 euro – in luogo del

previgente limite di 25,82 euro – dell’importo minimo dell’IVA periodica dovuta

che deve essere versato.

Qualora l’importo dell’IVA periodica non superi l’importo di 100 euro, tale imposta può essere versata insieme all’IVA dovuta relativa al mese o trimestre successivo, il cui importo sarà, pertanto, incrementato in maniera corrispondente.

La novità prevede, inoltre, che il versamento dell’IVA, anche se di importo inferiore al limite minimo, deve essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento.In tal modo, il legislatore, ferme restando le ordinarie scadenze di versamento dell’IVA, ha inteso individuare un termine ultimo entro il quale gli importi dovuti devono comunque essere versati.

Tali modifiche, per effetto di quanto previsto al comma 3, «si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024».Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 marzo 2024, prot. n. 125654, pertanto, sono state modificate, anche al fine di recepire la disposizione in commento20, le informazioni da trasmettere con il modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

L'agenzia fornisce anche un esempio esemplificativo, vediamolo.

Si ipotizza il caso di un soggetto passivo IVA c.d. “mensile”, dalla cui liquidazione IVA dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 risultino importi dovuti pari, rispettivamente, a 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro.

Tale soggetto, per effetto della novità introdotta dalla disposizione in esame, potrà versare l’importo dell’IVA periodica dovuta di gennaio, in quanto inferiore a 100 euro, congiuntamente all’importo dovuto di febbraio, marzo e aprile, al più tardi entro il 16 maggio 2024, per un importo complessivo pari a 130 euro; ciò in quanto il cumulo con l’IVA dovuta per il mese di aprile comporta il superamento del nuovo limite.

Allegati: -

Il Concordato Preventivo Biennale nelle società trasparenti

Accettando la proposta di Concordato Preventivo Biennale, il contribuente si obbliga a versare imposte e contributi calcolati sulla base imponibile concordata sul fisco, invece che in funzione dei redditi effettivamente conseguiti.

L’accordo, da effettuarsi preventivamente e che vincola per un biennio, può risultare favorevole o sfavorevole al contribuente, in base all’effettiva realizzazione di ricavi.

Per cui, può anche accedere che questi debba versare imposte e contributi su redditi che in realtà non ha conseguito.

Il problema dei contribuenti in regime di trasparenza

Il Concordato Preventivo Biennale trova il suo fondamento normativo nel Decreto Legislativo 13/2024; al suo interno una norma forse poco trattata dalla stampa specializzata, è quella contenuta nell’articolo 12, dove al comma 1, il legislatore prescrive che “l'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati”.

Gli articoli 5, 115 e 116 del TUIR disciplinano il regime di trasparenza delle associazioni professionali, delle società di persone, delle società di capitali (che accedono al regime di trasparenza per opzione).

In definitiva la normativa sul CPB prescrive che l’accettazione della proposta di concordato effettuata dalla società (o dall’associazione) in regime di trasparenza, vincola anche i soci al versamento di imposte e contributi in base ai redditi concordati.

Si comprenderà come la situazione può assumere non irrilevanti profili di sensibilità, dato che la base imponibile concordata dalla società può anche risultare superiore a quella poi effettivamente realizzata e ai redditi distribuiti ai soci o ai partecipanti all’associazione.

La principale sensibilità riguarda il fatto che la scelta operata dalla società, anche se vincola i soci, è assolutamente indipendente dalla volontà di questi, dato che la decisione viene assunta solo dagli amministratori in modo indipendente.

Una situazione similare è quella dell’esercizio dell’opzione per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società di capitali, ex articoli 115 e 116 del TUIR: infatti, anche se l’opzione, anche in questo caso, deve essere esercitata dalla società, in sede di decreti attuativi, dato che l’opzione vincola i soci della società partecipata, è stato previsto che gli amministratori possano esercitare l’opzione solo dietro consenso scritto ed esplicito da parte di tutti i soci.

Ai fini dell’accettazione del CPB questa limitazione non è stata finora prevista, per cui gli amministratori possono tecnicamente operare la scelta di accettare la base imponibile proposta dal fisco, a prescindere dal parere dei soci o dei partecipanti.

-

Dichiarazioni fiscali 2024: l’Agenzia pubblica il nuovo calendario

La Circolare n 8/2024 del giorno 11 aprile contiene chiarimenti sulle novità introdotte dalla Riforma Fiscale avviatasi lo scorso anno e ancora in atto.

In particolare, sul tema dei dichiarativi con il Dlgs Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9/2024 di prima applicazione della riforma fiscale (DL n 111/2023) si prevede, tra le altre novità, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre dell'invio della dichiarazione dei redditi.

La Delega Fiscale con l'art 16 ha stabilito criteri per riformare gli adempimenti tributari e razionalizzare gli obblighi dichiarativi, riducendo gli adempimenti e rendendo più sostenibile il compito dei contribuenti.

A tal fine in tema di dichiarazioni fiscali, l’art. 11 del Decreto legislativo modificando l’art 2 del DPR 322/98, interviene sui termini di presentazione, vediamo il nuovo calendario pubblicato nella Circolare n 8.

Dichiarazioni fiscali 2024: le novità della Riforma Fiscale

La Circolare n 8 contiene un riepilogo delle principali scadenze dei dichiarativi 2024.

Viene ricordato che l’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di:

- imposte sui redditi,

- imposta regionale sulle attività produttive (IRAP),

- nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

In particolare, le novità ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare:

- il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;

- i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate”;

- la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi.

Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024, il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.

Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento.

A titolo esemplificativo, la circolare indica che, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022 – 30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Dichiarazioni fiscali: l'Agenzia pubblica il nuovo calendario

Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti:

- al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

- al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 273 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:

- tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);

- tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a);

- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti.

In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998, vengono così ridefiniti:

- tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;

- tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;

- entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 202476 e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti, i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 178, del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:

- per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;

- a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.

Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.

Per maggior chiarezza espositiva si legga la tabella qui evidenziata.

Allegati: -

Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

Il Decreto Legislativo n 41/2024 pubblicato in GU n 78 del 3 aprile, come previsto dall'art 15 della Legge n. 111/2023 Delega Fiscale, avvia il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia.

Il Dlgs individua le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, previa concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza.

La concessione è assegnata tramite gara pubblica, per la durata massima di nove anni e senza rinnovo.

Il modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito delle Dogane.

Il decreto disciplina i requisiti specifici per partecipare alle gare, le categorie ammesse e gli impegni da rispettare secondo l’accordo sottoscritto con l’Amministrazione per l’attribuzione della concessione.

L’adeguamento alle novità normative sarà attuato con appositi regolamenti, fino ad allora restano applicabili le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs in esame.

Tra gli scopi della revisione della disciplina dei Giochi, c’è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico.

Infine il decreto, per il contrasto al gioco illegale, Adm e Guardia di finanza dovranno redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.

Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio.

In particolare la norma individua:

- le tipologie di giochi rientranti nella disciplina,

- i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione,

- disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione

- nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore predisposto dal concessionario.

Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici a distanza sono di seguito elencate.

Si ricorda che in base alla definizione di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del medesimo decreto in commento per gioco pubblico a distanza si intendono le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione.

La norma prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:

- a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

- b) concorsi pronostici sportivi e ippici;

- c) giochi di ippica nazionale;

- d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;

- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

- f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

- h) giochi numerici a quota fissa;

- i) lotterie ad estrazione istantanea o differita;

- j) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile consultare l’elenco degli attuali concessionari autorizzati all’esercizio del gioco a distanza.

La disciplina dei giochi è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti.

Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.

Per una sintetica indicazione della disciplina vigente in materia di giochi, si veda il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, “Guida normativa dei giochi”.

Si prevede che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.

Si dispone che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo.

La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.