- Senza categoria

Rottamazione quater: quando scade la prima rata per gli Alluvionati?

Nel comunicato stampa datato 25 ottobre, nel quale la Riscossione ricorda termini e modalità di pagamento della prima o unica rata della Rottamazione quater, in scadenza il prossimo 31 ottobre, viene anche evidenziata la differente scadenza per gli alluvionati.

A livello generale, ricorda la Riscossione, la prima o unica rata di pagamento della rottamazione quater delle cartelle scade il prossimo 31 ottobre con tolleranza fino al 6.11.

In proposito il comunicato precisa infatti che: "per ciascuna rata la legge concede ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di pagamento previsto. Pertanto, per la rata in scadenza il 31 ottobre saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro il 6 novembre 2023 (il 5 novembre è festivo quindi il termine slitta al giorno successivo)".

Invece, per i soggetti residenti nelle zone interessate dall’alluvione dello scorso mese di maggio (indicati nell’allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), i termini e le scadenze riferiti alla definizione agevolata sono stati prorogati di tre mesi.

Pertanto, la Comunicazione delle somme dovute sarà inviata entro il prossimo mese di dicembre e il termine per il pagamento della prima (o unica) rata della rottamazione-quater è previsto nel 2024.

L'Agenzia delle entrate Riscossione ricorda anche che, sono stati resi disponibili sul proprio sito internet alcuni servizi utili per i contribuenti in vista delle scadenze di pagamento.

In particolare, è sempre possibile per coloro che non sono in possesso, per qualsiasi motivo, della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento, scaricarne una copia direttamente nell’area riservata del sito:

- www.agenziaentrateriscossione.gov.it

- accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns,

- oppure riceverla via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

-

Buoni pasto: si possono concedere per un periodo limitato?

I buoni pasto sono documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società emittente, la somministrazione di alimenti e bevande oppure la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo per un valore fisso stabilito

Vengono generalmente erogati ai lavoratori dipendenti come welfare aggiuntivo della retribuzione e godono di uno speciale trattamento fiscale agevolato contenuto nell’art. 51, comma 2, lett. c), TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 677, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).

I buoni pasto risultano quindi:

- interamente deducibili per il datore di lavoro e

- esenti da tassazione per il dipendente entro il limite massimo di:

-

- € 4 se forniti in formato cartaceo,

- € 8 se forniti in formato elettronico.

L’eventuale maggiore valore è invece assoggettato a tassazione in capo al lavoratore.

Buoni pasto: possibile sospensione o erogazione a termine

Riguardo alla durata di questo " benefit" occorre ricordare che l'ordinanza di Cassazione n. 16135 del 28.07.2020 ha affermato che i buoni pasto non vanno considerati un elemento della retribuzione "normale", ma di agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente

occasionale (Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n. 14290; Cass. 14 luglio 2016, n. 14388), pertanto non rientranti nel trattamento retributivo in senso stretto (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 18 settembre 2019, n. 23303).

Per questo , il regime della loro erogazione può essere variato anche per unilaterale deliberazione datoriale, in quanto previsione di un atto interno, non prodotto da un accordo sindacale.

Questo significa che, a meno che non sia previsto dal contratto collettivo territoriale aziendale o anche dal contratto individuale, l'erogazione del buono pasto può essere liberamente regolata dal datore di lavoro cioè definita per un periodo limitato di tempo o sospesa , con decisione unilaterale.

-

Proroga contratto locazione: l’imposta di registro va pagata tutta subito?

Con una FAQ datata 25 ottobre le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro nella proroga dei contratti di locazione.

Nel dettaglio, il contribuente chiedeva se, l’imposta di registro dovuta per la proroga per altri 4 anni di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo deve essere versata per l’intero periodo della proroga oppure può essere pagata anche di anno in anno.

Proroga contratto locazione: l'imposta d registro va versata tutta subito?

Le Entrate sottolineano che per la proroga di un contratto di locazione pluriennale l’imposta di registro può essere corrisposta, a scelta dell’interessato, per la singola annualità o per tutto il periodo di durata della proroga.

L’imposta va versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto (o di una precedente proroga) con le seguenti modalità:- con i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI web) tramite richiesta di addebito su conto corrente. In tal caso, insieme alla richiesta di addebito viene inviata telematicamente la comunicazione della proroga.

- effettuando il pagamento con l'F24 elementi identificativi. In tal caso il contribuente deve comunicare la proroga all’ufficio dove è stato registrato il contratto, presentando il modello RLI nello stesso termine di 30 giorni.

L'Agenzia ricorda anche che per i contratti di locazione per i quali si sceglie la cedolare secca (potendo optare per tale regime sostitutivo) l’imposta di registro per registrazioni, risoluzioni e proroghe non è dovuta.

-

Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni?

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per l'invio del Modello 770/2023 ad opera dei sostituti di imposta per comunicare:

- i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,

- i relativi versamenti le eventuali compensazioni effettuate il riepilogo dei crediti,

- gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

770/2023: casa fare per omessa presentazione?

Dopo la scadenza il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la dichiarazione presentando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”, sempre che esista una dichiarazione regolarmente inviata da integrare o correggere.

Attenzione al fatto che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatto salvo il pagamento delle sanzioni.Omesso 770/2023: le sanzioni

L’articolo 2 del Dlgs n. 471/1997 in caso di omessa presentazione del Modello 770/2023 prevede una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se le ritenute su compensi, interessi e altre somme seppur non dichiarate sono state interamente versate, la sanzione ammonta ad un importo che va da 250 a 2.000 euro.

Il soggetto che adempie entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, paga una sanzione amministrativa dal 60 al 120% delle ritenute non pagate, con un minimo di 200 euro.Nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati l’importo diminuisce e varia da un minimo di 150euro a un massimo di 500 euro e la sanzione prevista dal comma 4 della norma (50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata) è ridotta del 50%.

-

Rottamazione quater: come addebito sul c/c?

La Riscossione ha terminato l'invio delle comunicazioni delle somme dovute per gli aderenti entro il 30 giugno alla Rottamazione quater delle cartelle.

I contribuenti posso decidere di pagare anche chiedendo l'addebito sul proprio conto corrente, per farlo basta seguire le seguenti istruzioni rilasciate dalla Riscossione in data 29 settembre.

Leggi anche Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10

Rottamazione quater: posso pagare con addebito sul c/c?

Per chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente occorre:

- recarsi allo sportello,

- oppure procedere dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata.

Per procedere alla richiesta bisogna selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti.

Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata.

Attenzione al fatto che, qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.

-

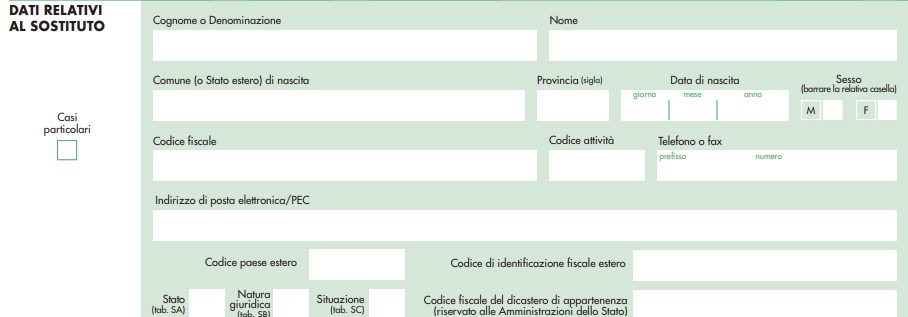

Modello 770/2023: quando va barrata la casella casi particolari?

Entro il prossimo 31 ottobre i sostituti d'imposta dovranno provvedere alla trasmissione telematica del Modello 770.

Nella compilazione del Frontespizio vi è la casella "casi particolari", vediamo chi riguarda.

Modello 770/2023: quando va barrata la casella casi particolari?

In particolare, il Frontespizio del Modello 770 contine:

- nella prima facciata, l’informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

- nella seconda facciata, i riquadri:

- tipo di dichiarazione,

- dati relativi al sostituto,

- dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione,

- redazione.

La casella "cari particolari" contenuta nel quadro "dati relativi al sostituto" deve essere barrata per segnalare l’esistenza di un rappresentante fiscale di intermediario estero nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia.

In particolare, si tratta di specifiche fattispecie previste dalla prassi in cui la stabile organizzazione svolge in Italia attività per le quali la stessa non assume il ruolo di sostituto d’imposta.

Leggi anche Modello 770/2023: prepararsi all'invio entro il 31 ottobre con alcune delle novità di quest'anno.

-

Iscritto Albo con amministratore di sostegno: è soggetto a cancellazione?

Con il pronto ordini n 113 del 26 settembre il CNDCEC replica ad un quesito col quale si domanda se l’Ordine, informato che nei confronti di un iscritto è stato nominato un amministratore di sostegno, possa richiedere all’iscritto medesimo la visione del decreto di nomina al fine di verificare l’oggetto dell’incarico.

Il CNDCEC sottoliena innanzitutto che l'istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla L. n. 6/2004, ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.L’amministrazione di sostegno si differenzia dall’interdizione e dall’inabilitazione, in quanto tali ultimi istituti tutelano soggetti che per malattie o altre cause non possiedono più la capacità di agire.

Infatti, trattandosi di uno strumento che ha quali presupposti lo stato di ‘malattia’ e il fatto che da tale stato deriva una mancanza di autonomia nel compimento degli atti della vita, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva le capacità di agire ex art. 2 c.c.

Ai fini dell’iscrizione all’Albo, nonché ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili [art. 36, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 139/2005].Tale requisito è posseduto da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento di interdizione e inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto.

Di conseguenza, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di un iscritto beneficiario di amministrazione di sostegno, quest’ultimo, in sede di aggiornamento e verifica periodica instaurata dall’Ordine, dovrà provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.

Ove questi non provasse il godimento pieno dei diritti civili, potrà attivarsi il procedimento per la sua cancellazione d’ufficio.Non appare pertanto necessario richiedere all’iscritto il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.