-

Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione entro il 21 marzo

Il 18 marzo è scaduto il termine per l'invio della Certificazione Unica 2024 in quanto il 16 marzo, termine ordinario cadeva di sabato.

Però, visti i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge (chiarimento nella Circolare MEF n 195/99), entro il 21 marzo è ancora possibile adempiere nei termini, vediamo maggiori dettagli.

Certificazione Unica 2024: annullamento e sostituzione

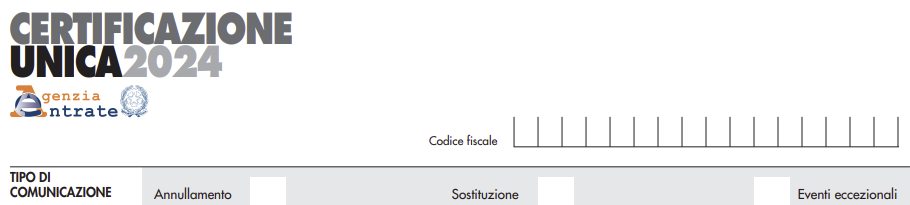

Nella CU 2024, il frontespizio si compone dei seguenti riquadri:

- tipo di comunicazione,

- dati relativi al sostituto,

- dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione,

- firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.

Nel riquadro tipo di comunicazione, vi sono le caselle utili all'annullamento e alla sostituzione della CU 2024

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella “Annullamento” posta nel frontespizio.

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione

già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella

“Sostituzione” posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all’annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario

predisporre una nuova “Comunicazione” contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire.

Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da

sostituire o annullare.

Specchietto di riepilogo

Adempimento

Scadenza

Invio CU all’Agenzia Entrate

18.03.2024 (il 16 è sabato)

Invio CU sostitutiva o di annullamento nei termini

21.03.2024 (5 giorni di tolleranza senza sanzioni rispetto al termine)

Consegna CU sintetica ai contribuenti

18.03.2024 o entro 12 giorni dalla richiesta (per le cessazioni in corso d’anno)

Invio “CU autonomi”

31.10.2024

-

Socio titolare di controllo: imponibile la donazione di ulteriori quote sociali

Con Risposta n. 72/2024 le Entrate si occupano di chiarire l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in un caso specifico di donazione contestuale ai propri discendenti in regime di comproprietà di una quota di partecipazione sociale detenuta personalmente, unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti.

L'istante chiedeva se spettasse l'esenzione dall'imposta prevista dalla norma di riferimento nel caso di donazione a discendenti e coniuge.

L'agenzia sinteticamente ha replicato che poiché i beneficiari della donazione (i due figli e la nipote) già dispongono del controllo della società in virtù della quota di maggioranza detenuta nella comunione ereditaria, il trasferimento delle azioni da parte dell'Istante non realizza i presupposti per l'applicazione dell'esenzione prevista per i discendenti e il coniuge (ex articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346).

Di conseguenza, l'atto di donazione delle azioni ai beneficiari sarà soggetto al trattamento ordinario ai fini dell'imposta sulle donazioni.

Vediamo maggiori dettagli del caso di specie e del chiarimento fornito.

Imposta Successioni e Donazioni per quote sociali in comproprietà ai discendenti

L'istante possiede il 40% delle azioni di una società in proprietà esclusiva e, inoltre, è contitolare di un pacchetto azionario pari al 60% del capitale sociale della stessa società, pervenuto in seguito alla successione legittima del coniuge deceduto nel 2017, in comunione ereditaria con i suoi due figli e la nipote.

L'Istante intende donare ai suoi discendenti:

- sia la quota indivisa di cui è titolare in virtù della comunione ereditaria (corrispondente al 20% del capitale sociale della Società),

- sia la quota di azioni detenuta a titolo personale (pari al 40% del capitale sociale della Società),

con l'intento di attribuire ai beneficiari della donazione la comproprietà dell'intera partecipazione sociale.

L'Istante chiede chiarimenti sul trattamento tributario ai fini dell'imposta di donazione, in particolare chiede se la donazione contestuale ai propri discendenti rientri nella previsione di esenzione di cui all'articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, che prevede l'esenzione dall'imposta per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o quote sociali che permettano l'acquisizione o l'integrazione del controllo della società, a condizione che i beneficiari mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, chiarisce che l'agevolazione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter del decreto legislativo n. 346 del 1990, che esenta dall'imposta sui trasferimenti effettuati anche tramite patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni, si applica a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Questa disposizione ha lo scopo di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia.

Tuttavia, nel caso specifico presentato dall'Istante, l'Agenzia delle Entrate conclude che il trasferimento delle azioni ai due figli e alla nipote in comunione indivisa non può beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 3 comma 4-ter, perché, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è "acquisito o integrato" il controllo della Società, l'atto di donazione non soddisfa le condizioni richieste dalla norma per l'applicazione dell'agevolazione e deve quindi essere assoggettato all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni.

E' utile riportare la norma nel suo complesso ossia l'art 3 comma 4-ter su indicato che recita testualmente: «I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, […] il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano

l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata»In proposito sono stati forniti chiarimenti con la circolare 22 gennaio 2008 n. 3/E e la circolare 29 maggio 2013 n. 18/E specificando che le condizioni richieste per l'accesso al regime agevolativo previsto sono che:

- i trasferimenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni avvengano a favore dei discendenti e del coniuge e che questi ultimi proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento,

- inoltre è richiesto che i beneficiari rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, una apposita dichiarazione che attesti la volontà di proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o di mantenere il controllo della società per il periodo minimo stabilito.

-

Formazione Revisori: le regole per il triennio 2023/2025

Con Circolare n 12 del 15 marzo il MEF fornisce istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per il triennio 2023/2025, in attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

La Circolare specifica le procedure per accreditarsi come ente formativo per i revisori, evidenziando che, come nei precedenti trienni, il sistema di formazione continua per i revisori legali si articola su tre diversi canali di formazione, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ovvero:

- 1) la formazione diretta del Ministero dell’economia e delle finanze,

- 2) la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati,

- 3) il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

Formazione Revisori 2023/2024: le novità 2024

Con la circolare n. 3 del 20/02/2020 erano state impartite le istruzioni operative in materia

di formazione continua per il triennio 2020-2022. Nell'anno formativo 2023, in mancanza di novità che rendessero necessario un adeguamento delle istruzioni operative, l'impostazione generale adottata con la suddetta circolare, ha continuato a essere pienamente applicabile.

L'anno 2024 è, invece, interessato da rilevanti novità che rendono indispensabile intervenire sulla organizzazione della formazione continua nel triennio in corso.In particolare, è prevista l’emanazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive”,CSRD, la quale ha apportato rilevanti modifiche, tra l'altro, alla direttiva 2006/43/CE, direttiva Audit, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, alcune delle quali avranno un sensibile impatto anche sulle disposizioni in materia di formazione continua dei revisori legali.

In considerazione di ciò, il programma formativo per l’anno 2024, adottato ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è stato significativamente ampliato, mediante l’inserimento nel Programma annuale di aggiornamento professionale del 2024 di un apposito Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D) denominata “Rendicontazione di sostenibilità”, articolato sulla base dell’elencazione delle materie indicate nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva Audit, come modificata dalla direttiva CSRD.

In tal modo, si evidenzia che, nelle more del recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva CSRD con cui verrà disciplinato lo svolgimento dell’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità, i revisori potranno comunque acquisire le conoscenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

Si precisa che le istruzioni di seguito riportate non sono applicabili all’anno formativo 2023, che rimane disciplinato dalla circolare n. 3/2020.Formazione Revisori 2023/2025: gli obbligati e gli esentati

La Circolare n 12/2024 evidenzia che in via generale, si presume che gli iscritti che svolgono qualsiasi tipo di attività lavorativa (tanto più se riguardante lo svolgimento di incarichi di revisione legale o di attività cui abilita l’iscrizione al registro) siano in grado di adempiere anche agli obblighi formativi.

Coerentemente con quanto evidenziato, sono invece esentati i revisori legali sospesi dal registro ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. e), e dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 39/2010 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione.

L’eventuale revoca della sospensione non esime gli interessati dall’assolvimento del debito formativo pregresso.

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

I revisori che presentano istanza di cancellazione volontaria non sono tenuti alla formazione a decorrere dall’anno in cui presentano la relativa istanza (anche qualora il decreto di cancellazione fosse pubblicato in G.U. l’anno successivo).Formazione Revisori 2023/2025: sanzioni per chi non adempie

La Circolare n 12/2024 chiarisce infine che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo rappresenta una delle fattispecie sanzionabili ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Al riguardo, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio.

Il regolamento disciplinante il procedimento sanzionatorio è stato adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135 e il MEF sta procedendo alla rilevazione dei mancati adempimenti degli obblighi formativi per le successive iniziative. -

Bonus barriere architettoniche: come indicarlo nel 730/2024

Avviata la campagna dichiarativa 2024 anno di imposta 2023 le Entrate hanno pubblicato tutti i relativi modelli, tra i quali il Modello 730/2024.

Il Quadro E del modello accoglie gli oneri e le spese tra le quali vanno indicate anche quelle per la rimozione per le barriere architettoniche, vediamo tutte le regole di quest'anno, viste le novità del Dl salva spese che ha ridimensionato anche il bonus in oggetto.

Bonus eliminazione barriere architettoniche: le novità 2023 nel modello 2024

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e

all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda, da ripartire

in 5 rate, nella misura del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto.Per usufruire dell’agevolazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Attenzione dal 30 dicembre 2023 (data di pubbicazione ni GU del DL salva spese poi convertito in legge con novità anche per le barriere architettoniche) il rispetto dei requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Fino al 29 dicembre 2023, salvo che ricorrano specifiche condizioni di seguito elencate, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Qualora le spese sostenute nel 2023, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di 96.000 euro, comprensivo anche delle spesesostenute nel 2022 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75 per cento delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, salvo che entro il 29 dicembre 2023:- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

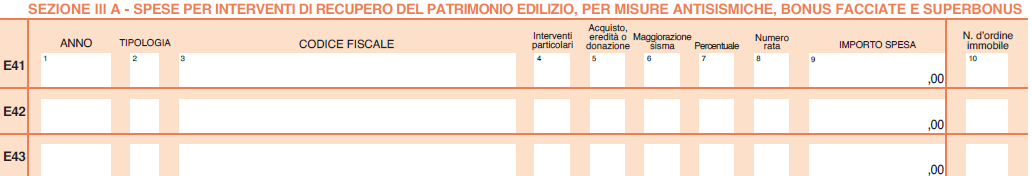

Modello 730/2024: bonus barriere architettoniche

Le persone fisiche beneficiarie dell’agevolazione che intendano fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi devono compilare la sezione III.A del quadro E del modello 730/2024, riservato alle “Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus”.

In dettaglio, occorre utilizzare i seguenti codici:

- "20" per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

- ‘21’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;

- ‘22’ spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. Per le spese sostenute dal 30 dicembre 2023 la detrazione spetta per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti e aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe e l’installazione di ascensori, servoscala e piattaformeelevatrici

-

Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

Il CNDCEC con il pronto ordini n 27/2024 chiarisce il caso del contributo per quota iscrizione di un commercialista sospeso.

Veniva chiesto se l'obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione all'Albo debba essere adempiuto anche dall'iscritto destinatario di un provvedimento giudiziale di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale.

Vediamo i chiarimenti del Consiglio Nazionale.

Quota iscrizione Albo commercialisti: obbligo anche per i sospesi

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco.

Il Consiglio ha pertanto una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.

Nonostante l'utilizzo del nome ‘contributo', come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, esso ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.

Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.

Lo stato di "sospeso" determina per il professionista, che sia stato attinto dal provvedimento di sospensione, l'impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, ovvero disciplinare.

Tuttavia, il mancato svolgimento dell'attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all'adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all'Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l'estromissione dall'Albo in modo permanente, ma solo l'impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività professionale.

Di conseguenza, come già indicato nel PO n. 168/20201, l'iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività professionale deve continuare a versare all'Ordine di appartenenza la quota contributiva per l'iscrizione annua, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all'Albo, indipendentemente dall'esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.

Inoltre, si evidenzia che in base all'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005 l'inosservanza dell'obbligo di pagamento determina, osservate le forme del procedimento disciplinare, la sospensione dell'iscritto a tempo indeterminato, revocata quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute.

In base all'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, l'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

-

Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: domande dal 15 marzo

Partono nuovamente le domande per il Bonus colonnine di ricarica ossia il contributo ad imprese e professionisti per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,.

Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: che cos'è

Il Bonus Colonnine per imprese e professionisti sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di imprese e professionisti, per un importo pari al 40% delle spese ammissibili.

In dettaglio, sono ammissibili le spese sostenute successivamente al 4 novembre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 25 agosto 2021, n. 358, al netto di IVA, ed oggetto di fatturazione elettronica per:

- l’acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

- la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10%);

- le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi (nel limite massimo del 10%).

Bonus colonnine ricarica professionisti e imprese: a chi si rivolge e le risorse

Le agevolazioni sono rivolte a:

- imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i settori e su tutto il territorio italiano, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa;

- professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Le risorse inizialmente stanziate ammontano a 87,5 milioni e così ripartite:

- 70 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a 375.000 euro da parte di imprese;

- 8,75 milioni euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a 375.000 euro da parte di imprese;

- 8,75 milioni di euro per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti.

Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

Per gli interventi previsti dalle lettere 1) e 3) sopra indicati sarà possibile procedere con la compilazione della domanda online sul sito di Invitalia www.invitalia.it che gestisce la misura per conto del Ministero, a partire dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

Per gli interventi previsti dalla lettera 2) sopra indicati, le imprese potranno inviare la domanda di accesso al contributo esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: [email protected] dalle ore 12.00 del 15 marzo 2024.

La chiusura dei termini di presentazione delle domande è, in tutti i casi, fissata alle 17.00 del 20 giugno 2024.

Ricordiamo che la prima edizione si è conclusa il 30.11.2023.

-

Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

Con Provvedimento n. 83793 del 4 marzo le Entrate fissano le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del Decreto Ministeriale MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In data 12 marzo vengono anche pubblicate FAQ in risposta ad alcuni dubi dei soggetti interessati, di seguito il dettaglio.

Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile

Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.Nelle motivazioni del provvedimento viene anche specificato che a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il decreto del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.

Il provvedimento, consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento.Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024.

Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.

Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018Tipologie enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia

Tra le FAQ si domanda che cosa cambia col decreto 1 marzo 2024 del MEF visto che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:

- 0 = Onlus

- 4 = Organizzazione di volontariato

- 6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

- 7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica

- 8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017

Viene specificato che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia.

Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

- Onlus

- Organizzazione di volontariato

- Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico

- Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica

- Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).