-

Certificazione unica autonomi: come cambierà

Il Decreto Correttivo sugli adempimenti tributari e CPB è legge.

Pubblicato nella GU n 134 del 12 giugno il Decreto Legislativo n 81 entra in vigore dal 13 giugno.

Tra le novità vi è quellla sulla certificazione Unica degli autonomi che prenderà forma dal 2026, vediamo i dettagli.

Certificazione unica autonomi: come cambierà

Il Decreto Correttivo con l'art 4 contiene misure per modificare i termini per la trasmissione delle CU per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA.

In dettaglio la norma dispone che, all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322 sono apportate le seguenti modificazioni:a) al terzo periodo, le parole: «Dal 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Nel 2025»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Dal 2026 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.».

All’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.». -

Tax credit cinema: il Decreto con le novità

Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.

Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”

Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL

La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:

- la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.

- a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.

Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo

- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.

-

Espropri, servitù e diritti di superficie: assistenza assegnatari ISMEA

Ismea ha pubblicato un avviso datato 6 giugno sul riodino fondiario con i criteri di ripartizione delle indennità approvati con delibera del CdA n. 15 del 28 aprile 2025, vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Espropri: assistenza ISMEA

Le regole approvate evidenziano che nel caso di esproprio, sia parziale che totale del fondo, l'indennità stimata ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., oppure determinata forfettariamente, è incamerata integralmente da ISMEA per essere imputata, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario, a decurtazione del debito residuo di cui all'atto di vendita con patto di

riservato dominio.

L'eventuale maggiorazione riconosciuta dagli Enti espropriandi per incentivare la cessione volontaria del bene sarà incamerata da ISMEA a titolo proprio.

L’indennità riconosciuta a ISMEA per deprezzamento dei terreni è imputata anch'essa a decurtazione del debito residuo, previa copertura di eventuali pendenze in capo all’assegnatario.

Per debito residuo deve intendersi l’ammontare della mera quota capitale.Eventuali eccedenze rispetto al debito residuo, previe verifiche contabili volte ad accertare eventuali pendenze dell’impresa assegnataria e quant’altro dovuto a ISMEA, saranno restituite alla stessa impresa assegnataria.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal D.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, all'assegnatario, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 42, comma

1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. La suddetta indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'art. 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, e s.m.i.Si rimanda, per le altre regole, alla consultazione del documento ISMEA pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto.

-

Imposta servizi digitali: esclusi i bonus dei giochi online

Con il Principio di Diritto n 6 del 3 giugno le Entrate replicano a dubbi sull'imposta sui servizi digitali nel settore giochi.

In sintesi l'ADE chiarisce che nei giochi on line i bonus gioco non concorrono alla determinazione della base imponibile, non generando ricavi digitali (effettivi) in capo al gestore della piattaforma che opera a titolo di intermediario.

Il documento ADE ricorda anche che l'imposta sui servizi digitali (ISD) è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Le modalità applicative dell'imposta sono state ulteriormente disciplinate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 oltre che oggetto dei chiarimenti forniti con la Circolare 23 marzo 2021 n. 3/E

L'ambito di applicazione soggettivo del tributo è caratterizzato da un duplice criterio identificativo:- lo svolgimento di attività d'impresa,

- il contestuale superamento di due soglie dimensionali, individuate dal comma 36, articolo 1, della normativa primaria.

Vediamo il chiarimento completo

Imposta servizi digitali: chiarimenti per i giochi online

Una volta riscontrata la qualifica di soggetto passivo del tributo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali individuati dal comma 37, articolo 1, della legge di bilancio 2019.

Al riguardo, la lettera b) del citato comma 37 configura come servizio digitale quello di ''messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura

diretta di beni o servizi''.

Il Provvedimento, alla lettera g) del punto 1) definisce l'interfaccia digitale come ''qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell'imposta'' e chiarisce che ''una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi''.

Per quanto attiene, invece, alla verifica dei parametri dimensionali, il comma 36, articolo 1, della normativa primaria, impone il contestuale superamento di due soglie dimensionali nell'anno antecedente quello di applicazione dell'imposta:- la ''prima soglia'' riguardante l'ammontare di ricavi di qualsiasi natura ovunque realizzati,

- la ''seconda soglia'' riguardante i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato.

Il Provvedimento, peraltro, chiarisce che, per verificare il superamento della ''seconda soglia'' (ricavi da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato di ammontare non superiore a 5,5 milioni di euro), l'impresa è chiamata ad applicare le medesime regole dettate per il calcolo della base imponibile.

La qualificazione di un servizio come digitale ai fini dell'ISD rileva, quindi, tanto per il riscontro del superamento della seconda soglia (nell'anno n1), quanto per la determinazione della base imponibile (nell'anno n).

Nel caso del settore delle scommesse e dei giochi online, ove spesso agli utenti/ giocatori sono offerti bonus da utilizzare per le ''giocate'', diventa rilevante chiarire, ai fini della determinazione della base imponibile dell'ISD, se debbano considerarsi i ricavi lordi o se, al contrario, gli stessi vadano assunti al netto dei suddetti bonus e dell'intero importo delle vincite, anche laddove queste ultime eccedano la raccolta in relazione al singolo torneo.

Al riguardo, il paragrafo 1, lettera i) del Provvedimento definisce quali ''ricavi imponibili'' ''i corrispettivi percepiti, nel corso dell'anno solare, da soggetti passivi dell'imposta per l'effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato secondo i criteri individuati nel punto 3''.

Il successivo punto 3.1 stabilisce che ''rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo dell'imposta'', mentre il punto 3.6, nel precisare la base imponibile in relazione ai servizi digitali di cui alla lettera b) del comma 37 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, prevede che ''rilevano i corrispettivi versati dagli utenti dell'interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo della cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall'accesso e dall'utilizzazione del servizio digitale''.

Con particolare riferimento all'ambito dei giochi online, la Circolare, al paragrafo 4.2, precisa che, qualora il gestore della piattaforma, ''operi come soggetto che permette ai giocatori (utenti) di scommettere o giocare d'azzardo tra di loro, l'entità non assume rischi legati alle scommesse o al gioco, ma opera come intermediario. Sebbene le somme rappresentate dalle ''giocate'' sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b), la commissione del gestore dell'interfaccia rappresenta invece un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), realizzato a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti''.

Per la determinazione del ricavo digitale nel caso di specie, quindi, occorre avere riguardo alla commissione trattenuta dall'intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco, che è generalmente costituita dalla quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell'imposta unica.

In altri termini, le Entrate ritengono che, la base imponibile dell'ISD debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo.

Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario.

Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrilevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD. -

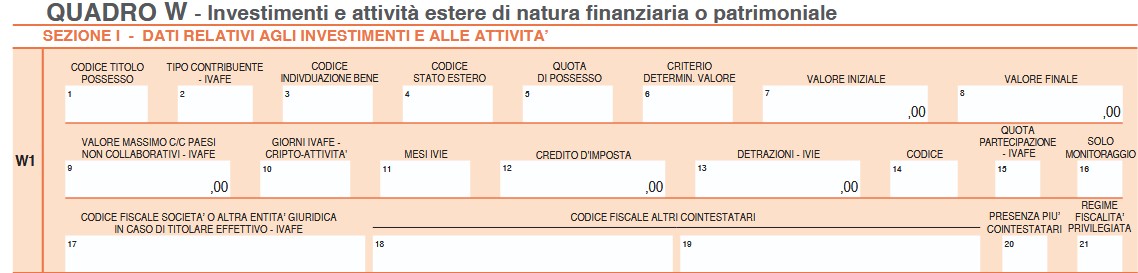

730/2025: le novità del quadro W

Il Modello 730/2025 va inviato, con le modalità prevista, entro il 30 settembre all'agenzia delle Entrate al fine di provvedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati per l'anno di imposta 2024.

Dall'anno scorso nel modello è comparso il Quadro W per il monitoraggio fiscale, vediamo chi deve compilarlo.

730/2025: il quadro RW

Il Quadro W del Modello 730/2025 è una recente novità, comparso infatti nel 730/2024 e riservato a specifici redditi:

Questo quadro, per gli investimenti e attività estere di natura finanziari e patrimoniale, si compone di righi da W1 a W5.

Ricordiamo che le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia (ad esempio, le attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere, gli investimenti e i metalli preziosi detenuti all’estero).Il contribuente dovrà compilare il quadro W per assolvere sia agli obblighi di monitoraggio fiscale che per il calcolo delle imposte dovute (IVIE, IVAFE e imposta sul valore delle cripto-attività).

Attenzione al fatto che, qualora sia richiesto per assolvere ai soli obblighi di monitoraggio, va barrata la colonna 16 e le caselle relative alla liquidazione delle imposte non dovranno essere compilate.

Considerato che il quadro riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta, occorre

compilare il quadro anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto

corrente all’estero chiuso nel corso del 2024).

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.

Gli obblighi dichiarativi non sussistono per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti dovuti relativi all’IVIE.Ai soli fini della corretta determinazione dell’IVIE complessivamente dovuta, in caso di variazioni intervenute anche per un solo immobile, il quadro va compilato con l’indicazione di tutti gli immobili situati all’estero compresi quelli non variati.

Attenzione al fatto che per ulteriori informazioni relative ai dati da inserire nel presente quadro, si rinvia alle istruzioni concernenti il Quadro RW del Modello Redditi PF 2025.

-

Conferimento d’azienda: codice tributo per la sostitutiva

Con Risoluzione n 36 del 4 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 176, comma 2- ter, del TUIR

L’articolo 176, comma 2-ter del TUIR, come modificato dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, del medesimo articolo 176 del TUIR, “la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione, per l’applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all’articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di cui al medesimo articolo 16, comma 1”.

Vediamo i codici tributo per i pagamenti.Conferimento d’azienda: codice tributo per la sostitutiva

La Risoluzione evidenzia come l’importo dell’imposta sostitutiva deve essere versato in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

L’articolo 172, comma 10-bis, del TUIR prevede che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

Analogamente, l’articolo 173, comma 15-bis, del TUIR prevede che il regime dell’imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell’operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

Pertanto, le disposizioni previste dal citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR si applicano per le operazioni straordinarie di fusione, scissione o conferimento di azienda di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”;

• “1866” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle

immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”.

Viene evidenziato che per le operazioni straordinarie di fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, anteriormente alla data del 1° gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.

In tali ipotesi per il versamento dell’imposta sostitutiva si continua a utilizzare il codice tributo “1126”, denominato “Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007”, istituito con la risoluzione 10 giugno 2008, n. 237/E.

Allegati: - “1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”;

-

Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

Il MIMIT con DM del 2 maggio 2025 approva la maggiorazione pari al 50% del diritto camerale annuale per le Camere di Commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani.

Diritto Camerale Sicilia: arriva l’aumento del 50%

Il DM 2 maggio stabilisce che è autorizzato, ai sensi del comma 784, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani l'incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei piani di riequilibrio finanziario di cui alle rispettive delibere consiliari, così come condivisi dall’Assessorato regionale delle attività produttive della Regione siciliana con nota n. 4404/A12 del 31 dicembre 2024.

Si ricorda che l’autorizzazione di cui al comma 1 è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione dei nuovi enti camerali come definiti dalla riorganizzazione del sistema camerale regionale.

Il consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tenga conto degli effetti economici e finanziari derivanti dalla riorganizzazione.

Attenzione al fatto che le camere di commercio di cui al comma 1 dell’articolo 1 trasmettono al Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza – Direzione generale servizi di vigilanza, Divisione VI – Sistema Camerale e alla Regione Siciliana, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 gennaio 2026, il 31 gennaio 2027 e il 31 gennaio 2028, una relazione sullo stato di attuazione della misura strutturale relativa al trasferimento del carico pensionistico, comprensiva della quantificazione delle risorse accantonate allo scopo, attestata dai rispettivi collegi dei revisori.