-

Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale

Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.

Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all’ADE

Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.

La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti.

Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.

Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:

- premi corrisposti direttamente dalla Federazione,

- premi erogati da ASD/SSD affiliate,

- premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,

- premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.

Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti

L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:

- se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:

- ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,

- a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,

- a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),

- applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;

- se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:

- del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,

- applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,

- valida anche per non residenti,

- esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);

- se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:

- 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,

- 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,

- nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;

- quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:

- le somme assumono natura di compenso variabile,

- concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,

- esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,

- l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.

Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni

L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.

Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.

Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.

Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:

- natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;

- qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;

- tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.

L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.

-

Verbali distribuzioni utili: registrati con RAP online, le Entrate aggiornano la guida

Tra le novità del nuovo Modello RAP 2025 vi è quella del modello aggiuntivo per il verbale di distribuzione utile che, dal 12 marzo, può essere inviato via web con il RAP online.

Attenzione al fatto che, una volta inserite le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle con il c/c contestualmente.

Per una ulteriore utilità le Entrate hanno pubblicato in agosto la guida aggiornata “Rap Web” con le regole per tutti i relativi adempimenti.

Prima dei dettagli ricordiamo che per tutte le novità del RAO si consiglia di leggere anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati.

Verbali distribuzioni utili registrati con RAP online

Il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati.

Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:

- del contratto di comodato,

- del contratto preliminare di compravendita

- e del verbale di distribuzione utili delle società.

Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:

- direttamente,

- oppure tramite un intermediario abilitato,

mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione al fatto che alla richiesta di registrazione è necessario allegare:

- l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b);

- il file così realizzato conterrà, quindi:

- la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;

- gli eventuali documenti allegati all’atto;

- la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.

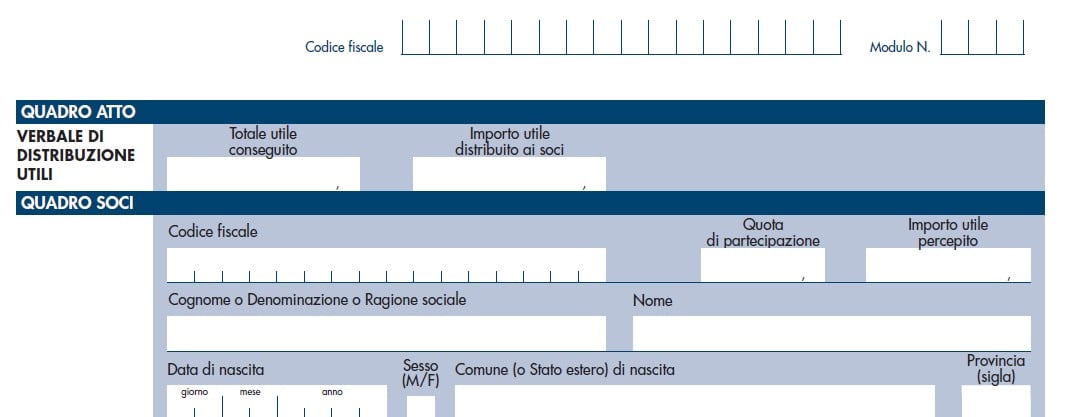

La novità del nuovo Modello RAP 2025 è appunto il fatto che esso contiene il nuovo Quadro ATTO per il verbale di distribuzione utili e a seguire il QUADRO SOCI:

Nel QUADRO ATTO verbale di distribuzione utili vanno indicati:

- Totale Utile conseguito dove indicare l’importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio.

- Importo Utile distribuito ai soci dove indicare l’importo dell’utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.

Attenzione al fatto che il richiedente la registrazione in questo caso è sempre la società ossia il soggetto obbligato a richiedere la registrazione dell’atto, anche se chi sta materialmente effettuando la richiesta è il rappresentante legale della stessa società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.

Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nell’atto originale.

ed è tenuto a conservare in originale l’atto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio online.

Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto la copia delle ricevute dalle quali risulta la registrazione dell’atto ovvero l’esito del pagamento delle imposte.

L’utente, per poter effettuare la registrazione telematica del modello Rap, deve autenticarsi (attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns) nella propria area riservata.

Una volta effettuato il login è sufficiente scrivere “Registrazione atti privati” nella sezione “Servizi”, selezionare il tasto “Cerca” e successivamente “Vai al servizio”. Infine, cliccando su, “Nuova richiesta”, si dà avvio alla registrazione telematica del modello Rap.

Il servizio restituisce, subito dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce un’altra comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta registrazione dell’atto.

-

Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025

Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.

Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.

La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.

Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.

Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.

Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

Di seguito il riepilogo delle regole.

Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari

Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

- ATECO 13 (Industrie Tessili);

- ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).

Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione

Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:

- a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;

- b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):

- nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);

- nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).

Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.

Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.

Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.

I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).

Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;

- b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;

- c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;

- d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;

- e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;

- f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:

- spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

- strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento

Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:

- "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;

- "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.

Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.

Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.

Le spese dovranno riguardare:

- l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;

- la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari;

- l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;

- attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno

I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.

Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.Dal sito di invitalia si legge che:- dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,

- la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.

A tal fine è necessario:

- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,

- accedere all'area riservata per compilare online la domanda,

- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.

A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.

Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”.

Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

-

Dichiarazione omessa: il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta a credito

In base al comma 7 dell’articolo 2 del DPR 322/1998 una dichiarazione presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza si considera valida, pur essendo sanzionabile per il ritardo; una dichiarazione trasmessa oltre tale termine di 90 giorni si considera invece omessa, ma costituisce comunque “titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.

Chiarito, quindi, che anche in caso di dichiarazione cosiddetta ultratardiva le imposte da essa scaturenti sono comunque liquidate, la domanda che si pone è cosa succede nell’opposto caso in cui dalla dichiarazione emerge una imposta a credito.

Il contribuente ha il diritto di chiedere il rimborso di queste imposte, anche quando la dichiarazione fiscale da cui scaturiscono è stata trasmessa oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza (e quindi si considera omessa)?

La prassi è intervenuta sulla questione con la Risoluzione numero 82 del 24 dicembre 2020: qui, l’Agenzia delle Entrate sostiene che “per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602”.

Ciò vuol dire che, secondo l’Agenzia, trasmettere una dichiarazione fiscale oltre il termine della scadenza dei 90 giorni, con la quale si richiede il rimborso dell’imposta attraverso la compilazione a rimborso del quadro RX (o del quadro VX in caso di dichiarazione annuale IVA), non è sufficiente per chiedere e ottenere il rimborso; diversamente, secondo la prassi, dovrebbe essere trasmessa una separata richiesta di rimborso all’ente, ex articolo 38 del DPR 602/1973.

Il diverso parere della Corte di Cassazione

Di ben diverso avviso la Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza numero 18715, pubblicata il 9 luglio 2025, afferma che la richiesta di rimborso effettuata attraverso la dichiarazione fiscale (compilando a rimborso i quadri RX o VX, rispettivamente per i redditi e l’IVA), presentata oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza della trasmissione della stessa, è da considerarsi comunque valida, anche se la dichiarazione con cui viene trasmessa è omessa; o, per meglio dire, usando le parole della Corte, “la dichiarazione ultratardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso”, per cui il contribuente ha “l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo”, ma “detta istanza […] può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso”.

In sostanza, presentando una dichiarazione dei redditi o dell’IVA oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, richiedendo a rimborso l’eventuale imposta a credito compilando il quadro RX o VX, comporta la legittimità della trasmissione dell’istanza di rimborso, anche se questa è contenuta all’interno di una dichiarazione che si considera omessa.

Quindi il ritardo comporta l’omissione della dichiarazione, ma non della richiesta di rimborso in questa contenuta.

Ciò presumibilmente perché, ai fini della validità della domanda di rimborso, le norme non prevedono uno specifico vincolo temporale o formale, per cui, nel momento in cui la richiesta è a conoscenza dell’amministrazione fiscale, anche trasmessa attraverso una dichiarazione fiscale che per diverse motivazioni si considera omessa, l’istanza acquisisce comunque validità.

-

Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre

Riattivata la piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani, editi e diffusi in Italia o all’estero, e delle imprese editrici di periodici editi e diffusi in Italia.

Per il riepilogo delle regole leggi anche: Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio

Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre

Con avviso del 18 luglio il Dipartimento specifica che la piattaforma per le domande del contributo in oggetto rimarrà aperta fino al 30 settembre 2025, data entro la quale le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista:

- dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale)

- e dall’art. 2, comma 3, del DPCM 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero) ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.

Gli editori possono accedere alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:

- https://die-stampa.palazzochigi.it, mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.

Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.

La modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio per il successivo invio.

Attenzione al fatto che sono sempre disponibiliti per i supporto tecnico i seguenti recapiti:

- casella di posta elettronica [email protected]

- versione aggiornata del manuale utente con le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma (l'elenco delle modifiche rispetto alle revisioni precedenti del manuale è nel § 1.1).

-

Abuso del diritto: a rischio la holding che non distribuisce gli utili

Una persona fisica può detenere una o più partecipazioni societarie per il tramite di una società di capitali, anche unipersonale, la cui attività è costituita appunto dalla gestione di partecipazioni mobiliari.

Una tale società prende il nome di holding, e il suo utilizzo costituisce una legittima scelta da parte del contribuente.

Nel sistema fiscale italiano il percepimento di un dividendo diviene a tassazione piena nel momento in cui questo arriva nelle mani della persona fisica, che è soggetta a una imposta sostitutiva del 26%.

Diversamente i passaggi intermedi di dividendi, da una società di capitali a un’altra società di capitali, sono soggetti solo a una piccola imposta: il 24% di IRES sul 5% del dividendo percepito, che porta a una pressione fiscale sull’intero dividendo del solo 1,2%, in base alle previsioni dell’articolo 89 del TUIR.

La scelta operata dal legislatore ha come motivazione la necessità di non duplicare imposizione fiscale durante i passaggi intermedi, lasciando solo una piccola imposta come contropartita del fatto che le società di capitali percepenti i dividendi, a differenza delle persone fisiche, possono dedurre i costi collegati alle partecipazioni.

Inoltre il medesimo trattamento fiscale è previsto anche nel caso in cui una società di capitali ceda la partecipazione detenuta conseguendo una plusvalenza in regime di participation exemption, ex articolo 87 del TUIR.

Per queste ragioni detenere una partecipazione per il tramite di una holding può comportare un evidente vantaggio fiscale fintanto che i dividendi percepiti o le plusvalenze realizzate restino in capo alla società e non vengano distribuite ai soci.

Una tale situazione deve essere considerata legittima, perché è proprio il meccanismo fiscale sottostante che prevede la piena imposizione fiscale solo nel momento in cui dividendi e plusvalenze arrivano nelle mani della persona fisica, attraverso la distribuzione degli utili da parte della holding.

Tuttavia, in base al recente Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto, sembra che tale legittimità possa presentare delle limitazioni.

Cosa prevede l’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto

Il documento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 febbraio scorso precisa infatti che possono rientrare in una situazione di abuso del diritto “anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo”.

Sorvolando sull’opportunità (se vogliamo salvaguardare la certezza del diritto) di gravare una possibile contestazione di una scadenza temporale non chiaramente definita, applicando l’indirizzo del MEF al caso esaminato, si può concludere che può essere soggetta a una contestazione di abuso del diritto una holding che non distribuisce dividenti ai propri soci, differendo così “sine die” l’imposizione in capo alle persone fisiche di dividenti percepiti e plusvalenze realizzate.

Cosa comporta

Va precisato che un tale orientamento non va preso con eccessiva rigidità, in quando, come sempre accade in tema di abuso del diritto, se ci sono valide motivazioni extrafiscali per motivare un determinato comportamento, l’eventuale contestazione non è legittima.

Se, infatti, può essere considerato abusivo il comportamento della holding che percepisce dividendi o realizza plusvalenze e lascia in cassa ciò che ha realizzato o lo investe in strumenti finanziari facilmente liquidabili, come farebbe una persona fisica, diversamente una holding che reinveste ciò che ha realizzato, ad esempio in altre partecipazioni, non può subire una tale contestazione essendo quella l’attività tipica della società.

È parere di chi scrive (e come tale va considerato) che, con ogni probabilità, quanto previsto dall’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 abbia l’obiettivo di mettere sotto osservazione situazioni limite di utilizzo abusivo dello strumento della holding, come strumento, per la persona fisica, di rimandare all’infinito l’imposizione fiscale interponendo una società; situazione ben diversa da quella in cui una holding opera in una ottica di investimento o reinvestimento.

Va però sottolineato che a gravare sull’applicazione pratica dell’Atto di indirizzo del MEF ci sono delle difficoltà operative insite in una contestazione basata su questa ipotesi.

Infatti va ricordato che la distribuzione degli utili, da parte di una società, è una decisione che spetta all’assemblea, e quindi ai soci, e non alla società o ai suoi amministratori: per cui non dovrebbe essere possibile avanzare una contestazione di abuso del diritto alla società, dato che la decisione (e il vantaggio fiscale) è stata assunta dai soci.

Diversamente, poniamo il caso in cui la holding abbia più soci, e i soci di minoranza abbiano votato in assemblea per la distribuzione degli utili, a differenza del socio di maggioranza: in questo caso la contestazione dovrebbe riguardare solo chi ha negato la distribuzione degli utili o tutti i soci?

Inoltre non va trascurato un ulteriore problema: anche nel caso in cui una tale contestazione possa essere considerata legittima, quale dovrebbe essere la sanzione?

Logica vorrebbe l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle somme in cassa della holding ma non distribuite; ma se poi, in una fase successiva, la distribuzione avviene effettivamente, questa dovrebbe essere tassata nuovamente?

Così si andrebbe a tassare due volte lo stesso reddito, fatto contrario ai principi basilari del nostro ordinamento tributario.

Quindi, pur comprendendo l’intento di voler limitare eccessi di situazioni limite, le modalità dell’effettiva applicazione pratica della previsione dell’Atto di indirizzo MEF rappresentano nodi ancora tutti da sciogliere.

-

Imposta di registro su canoni di locazione retroattivi dopo rinuncia alla disdetta

A seguito di una rinuncia alla disdetta di un contratto di locazione con effetto retroattivo, le somme già versate come indennità di occupazione (e tassate come tali) si trasformano in canoni di locazione.

Di conseguenza, il contribuente non perde quanto pagato in più (la diversa aliquota prevista per le due fattispecie comporta il versamento di un’imposta superiore al dovuto), ma ha diritto a chiedere il rimborso o a compensare l’imposta eccedente con l'imposta dovuta per le annualità successive dello stesso contratto, purché rispetti il termine di tre anni e presenti la documentazione adeguata.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con l'Interpello n. 207 dell’8 agosto 2025 riguarda un caso che ha coinvolto un locatore e l’Agenzia del Demanio.

La società istante aveva locato immobili a Torino, Genova e Imperia a diverse amministrazioni pubbliche, con contratti registrati a partire dal 2013. Tra dicembre 2021 e dicembre 2022, sia il locatore che il conduttore avevano formalizzato la disdetta dei contratti. Alla scadenza, però, gli immobili non erano stati liberati e l’occupazione era proseguita senza titolo.Per il 2023 erano quindi state corrisposte indennità di occupazione, considerate di natura risarcitoria e tassate con imposta di registro al 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986.

La novità normativa e la retroattività

La situazione è cambiata con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 69, L. 213/2023), che ha introdotto la possibilità per chi aveva disdetto il contratto di rinunciare agli effetti della disdetta stessa. Se accettata, la rinuncia retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini previsti per il rinnovo automatico.

Nel caso in esame, tra aprile e maggio 2024 le parti hanno formalizzato la rinuncia alla disdetta per tutti gli immobili. Questo ha comportato la trasformazione delle indennità di occupazione in veri e propri canoni di locazione, soggetti all’imposta di registro dell’1% prevista per i fabbricati strumentali locati da soggetti IVA.

Il problema fiscale: imposta versata in eccesso

L’istante si è quindi trovato ad aver pagato un’imposta più alta di quella dovuta.

Per le annualità 2022-2023 e 2023-2024 aveva già versato complessivamente circa 88.778 euro (calcolati al 3%), mentre l’imposta effettiva, all’1%, ammontava a circa 75.071 euro.

La domanda posta all’Agenzia delle Entrate era se fosse possibile:

- autoliquidare l’imposta all’aliquota corretta dell’1%;

- compensare verticalmente l’imposta versata in eccesso con quella dovuta per le annualità successive;

- oppure chiedere il rimborso dell’eccedenza.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha confermato che, essendo retroattivo l’effetto della rinuncia, i canoni devono essere tassati all’1% e che quindi l’imposta versata in più può essere recuperata.

In particolare:

- rimborso: può essere richiesto ai sensi dell’art. 77, comma 1, TUR, entro tre anni dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione, che coincide con l’accettazione della rinuncia alla disdetta.

- compensazione: in alternativa, l’eccedenza può essere imputata all’imposta dovuta per le annualità successive degli stessi contratti, sempre entro il termine triennale.

L’Agenzia sottolinea che spetta all’Ufficio competente valutare la spettanza del rimborso o della compensazione e procedere di conseguenza.

Allegati: